«Будете двигаться как идиоты – снова услышите:

«Хальт! Хальт! Руки вверх!»

Эту цитату приписывают Моше Фельденкрайзу, основателю метода соматического обучения или «осознавания через движение». Можем ли мы через взаимоотношения с нашим телом особым образом осмыслять культуру, общество или даже политический строй? Николай Фореггер [1] в своем тексте «Опыты по поводу искусства танца» (1926) писал о некоем аббате, который постановил, чтобы в танце «ступни, находясь под прямым углом к друг другу, чертили линии креста». И пусть история с аббатом скорее занятная байка, но она ведёт к мысли о том, что свобода тела (и танец как один из её маркеров) имеет политическое значение.

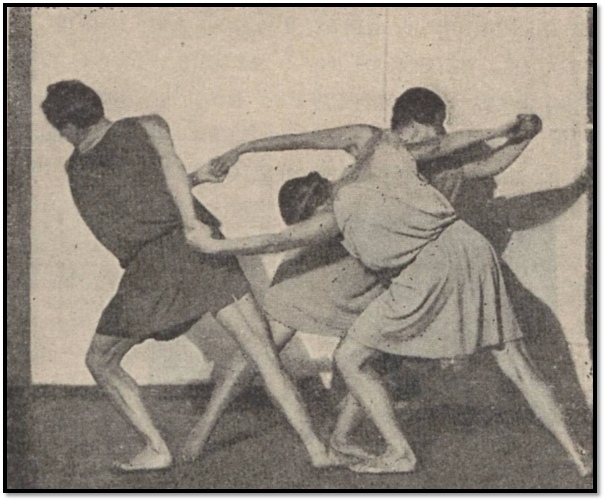

После Октябрьской революции людям стала доступна не только азбука. Первое послереволюционное десятилетие массово работали пластические, ритмические, музыкальные, театральные etc. студии; существовали плясовые коммуны вроде петроградского Гептахора [2]. Гептахор – уникальное явление не только благодаря этому факту. Как и полагается дунканисткам, они искали истоки танцевального движения в музыке. Существует стереотип, что танец Дункан – это пляска, импровизация, реакция. Но Айседора в своём манифесте «Танец будущего» показала, что её танец имеет логику, последовательность и причины [3]. Гептахорки продолжили её искания. В ответ на требования времени они изучали движение «объективно-художественное и коллективное, отделенное от личного эмоционального переживания». Музыку воспринимали чувственно, но обрабатывали ощущения интеллектом.

Есть ли в танце гептахорок политика? Их танец, скорее, – отражение достаточно свободной реальности двадцатых годов. Но если мы перенесём привычку задаваться вопросом, откуда берётся потребность в конкретном движении и осознанный выбор действия в рефлективных реакциях на внешнюю среду (в данном случае – музыку) из класса в жизнь, всем ли будет комфортно в условиях сегодняшнего дня? Ведь в основном нам доступен адаптивный «выбор без выбора» в зависимости от материального благосостояния, особенностей трудовых отношений или гендерных предрассудков.

«Мы ещё не привыкли смотреть на наше тело,

как на носителя нашей воли»

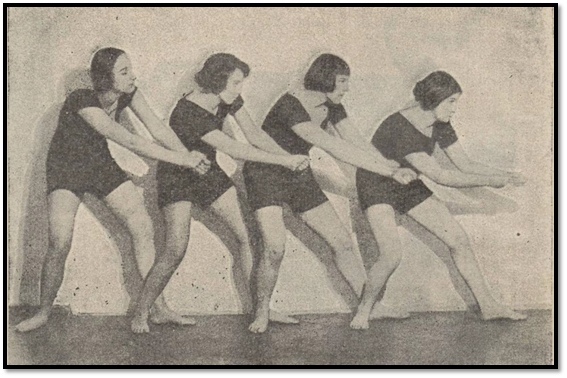

– писали последователи Эмиля Жак-Далькроза [4] из Московского института ритма. Далькроза интересовала не только последовательность и художественность движений (хотя он считал, что музыка преобразовывает телесность и, соответственно, она влияет на характер движения). Он исследовал напряжение мышц, не участвующих в действии, или недостаточный тонус тех мышц, которые его совершают, и взаимосвязь этих телесных проявлений с мозгом и нервной системой. Ритмисты Советской России много занимались именно методической и научной работой: изучали сосредоточенность внимания, взаимосвязь воли и развитости координации и пришли к выводу: чем лучше развито тело, тем лучше развита воля.

В начале двадцатых ритмисты работали и с терапевтическим применением своей методики. Психологическая лаборатория при петроградском Патолого-рефлексологическом институте, сотрудничавшая с Владимиром Бехтеревым, дала положительное заключение о воздействии ритмической гимнастики на психологию и физиологию человека. Ритмику вели в нескольких психиатрических больницах и санаториях, включая знаменитую больницу им. Кащенко. И когда деятельность ритмистов свели на нет в тридцатые годы, «терапевтическая ритмика» осталась в качестве дисциплины на медицинских факультетах вплоть до семидесятых.

Ритм – организующая сила; и речь идёт не только о звуках, которые помогают соотносить движение. Само движение – ритм; ритмическим мы можем назвать дыхательный цикл или биение сердца. Любая фразировка движения взаимно зависит от дыхания и пульса, скорости передачи нервных импульсов – и это менее явный процесс, чем координация с ритмом внешним. Ритмическая чуткость расширяет границы взгляда и проясняет выбор действия; это может быть отличной коллективной практикой по сонастройке – прежде всего, с самим собой.

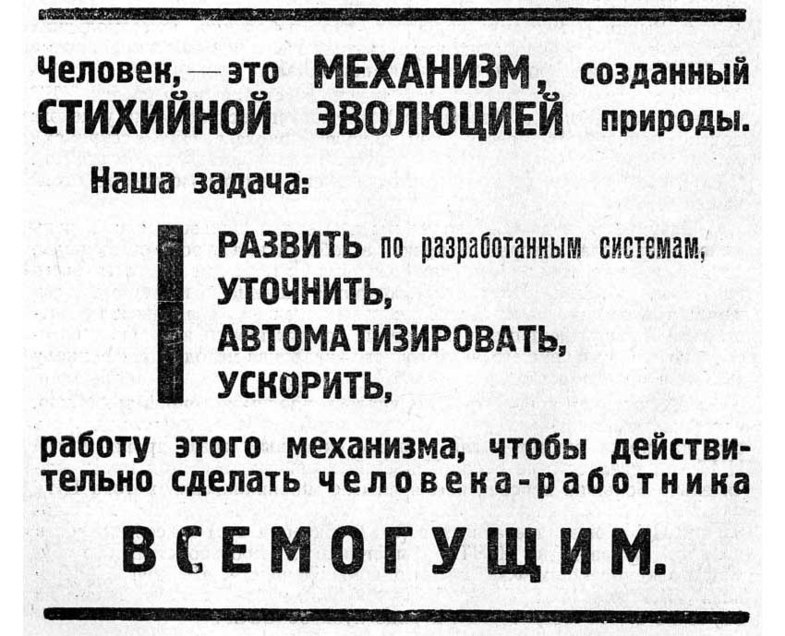

«В жилы льётся новая железная кровь»

Слева — один из плакатов Центрального института труда [5], который основал и возглавил Алексей Капитонович Гастев. Профессиональный революционер, рабочий и поэт говорил о двигательной культуре, рационализации труда и собирался учить горожан новому быту – включая здоровые двигательные привычки. Буквальное прочтение этого плаката, пожалуй, оправдывает его критиков, которые считали, что организация рабочего места и трудовых движений приведёт к механизации рабочих. Но вся деятельность Гастева – о любви к человеку, интересу к телу и привычке к активному действию. Строить новые движения в первую очередь Гастев предполагал, чтобы научить рабочих распределяться, беречь себя и уметь отдыхать. Человек должен успевать жить, а тело – это инструмент для жизни.

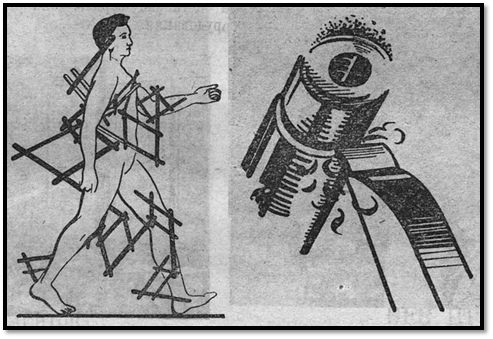

В ЦИТе также открыли лабораторию по изучению движения (позднее – биомеханики). Здесь начал свою научную деятельность знаменитый советский физиолог Николай Бернштейн. Он первый в мировой науке стал изучать движение для того, чтобы понять закономерности работы мозга. Открытый Бернштейном принцип сенсорной коррекции (сегодня более известный как обратные связи) сегодня используется как тезис в танцевальных и двигательных практиках. Суть его заключается в том, что движение не заканчивается на совершении действия после получения сигнала от нервной системы; мышечные рецепторы передают сообщения о текущем состоянии обратно в сенсорный центр. После обработки этой информации через моторный центр сигнал отправляется обратно для коррекции движения (и снова циклично).

Благодаря этому открытию (и нескольким более поздним, вроде зеркальных нейронов), мы понимаем, что если мы не хотим «просто танцевать», то делать упражнения и сочинять движения, даже наполняя их каким угодно политическим содержанием, сегодня недостаточно. Зритель вовлекается в процесс танца благодаря кинестетической эмпатии [6]. Если след танца нужен зримый, в уме следует держать идею эмансипации тела вообще. Сегодня ещё можно согласиться, что адекватное художественное воплощение этой идеи в своём времени удалось, пожалуй, только Дункан. Но, тем не менее, лабораторный исследовательский формат в России возрождается (для меня особенно любопытен пример студии перформативных искусств «СДВИГ», не только в качестве художественного и педагогического наполнения, но и как самоорганизация). Под эмансипацией я подразумеваю не освобождение тела от значения, а отслеживание и выстраивание обратных связей между телом своим и другим, телом и взглядом, телом и пространством, телом и языком, телом и эмоцией. В таком случае танец становится не только зримым удовольствием, но и способом познания, как для танцовщика, так и для зрителя.

Существование теории танца, помимо практики, сегодня ещё продолжает удивлять. Но всё новое – хорошо забытое старое. При Государственной художественной академии наук существовала хореологическая лаборатория. У её истоков стоял художник Василий Кандинский, который задумывал изучать движение как определенную форму (танца, ритуала и т.д.), значение и восприятие художественного движения, и движение абстрагированное от его назначения. Он уехал из России, но по направлениям его программы продолжили работу искусствовед Алексей Сидоров, танцовщица Наталья Тиан, фотограф Александр Ларионов и остальной коллектив хореологической лаборатории. В ней работали над способами фиксации движения, считая, что до этого времени сиюминутность хореографического представления делала изучение танца невозможным.

В 1925 году, хоть и в закрытом формате, внутри ГАХН прошла выставка по искусству движения, вызвавшая широкий интерес. Под движением создатели подразумевали «всю широкую область физической культуры и движения зрелищного характера». Фотографии экспериментов, проводимых в лаборатории (как на движение влияет одежда, сценический костюм, слово и т.д.), три способа записи одного танца и библиотека литературы (в основном заимствованная у Московской ассоциации ритмистов и Алексея Сидорова). В лаборатории исследовали как физиологию движения, так и культурно обусловленные причины появления движения и танца. Вот несколько любопытных тем докладов, которые прочли за осенний семестр 1925 года: «Проблемы художественного движения под слово», «Проблемы походки», «Словесная фиксация танца в художественной литературе», «Танец на Западе 1925 г.», «Значение коры головного мозга для художественного движения».

Многие вопросы и сегодня остаются без однозначного ответа. Мы не можем прийти к одному определению танца: для кого-то работа Симон Форти «Ползание» – это танец, кто-то использует критерий «я так могу – значит, не танец; это виртуозно – значит, танец». Эта история – подводка к эпохе танца постмодерн в США 1960-х годов, когда произошёл принципиальный переход от тела-метафоры (движение что-то значит, зритель должен разгадать хореографический код) к телу-объекту (движение, тело, его реакции – объект исследования, зрителю предлагается соучастие или свобода выбирать маршрут).

«Тело – это продолжающаяся реальность»

Протестность и радикальное переосмысление всего материала танца и роли тела в нём предвосхитили политические и культурные бунты конца 1960-х годов. «Сегодня главное для нас – прийти в чувство», писала Сьюзен Зонтаг. Хореографы постмодерна политизировали свои работы не сразу. Это в семидесятые они создавали работы против цензуры («Внутривенная лекция» Стива Пэкстона), концерт в поддержку «Чёрных пантер» (ансамбль импровизации Grand Union), в танцах и перформансах так или иначе затрагивались темы войны, личного участия, гражданской ответственности, выбора и контроля. В 1971 году была собрана женская труппа «Естественная история американской танцовщицы», они занимались импровизацией. В 1972 году Стив Пэкстон начал развивать контактную импровизацию, что было не просто новой танцевальной техникой, но и альтернативной социальной сетью.

Тем не менее, ранний танец постмодерн, отказавшись от придуманных миров и запутанных смысловых систем старой хореографии, обнаружил важную вещь. У человека есть тело, у него есть границы и мы можем их ясно видеть. Сначала хореографы постмодерна заметили влияние на тело гравитации, собственного веса, физических импульсов, разницы ландшафта, в котором тело совершает конкретное движение. Сначала у Стива Пэкстона своей обычной походкой, согласно построенной им партитуре, по сцене проходили около сорока человек (и танцовщиков, и не танцовщиков).

А потом Триша Браун поставила работу «Трусиха», в которой просила зрителей кричать на неё во время того, как она танцует. Потом поднялась сама со своими танцовщиками на крыши небоскребов, и они танцевали и знали, что на них не смотрит зритель.

И ещё было (и есть) ставшее культовым «Трио А» Ивонны Райнер, апогей уничтожения старых ролей танцовщиков на сцене. Неважно, кто танцевал – мужчина или женщина, хореография была одна. Неважно, танцовщик или любитель – ей нужна не виртуозность, а особое качество исполнения, концентрация, которая позволит уравнить все движения, уничтожая даже связанную с дыханием фразировку. Неважно, где и под каким названием – в театре, в знаменитой церкви Джадсона («Разум – это мышца, ч. 1») или в рамках выставки, посвященной арестованным активистам (The People’s Flag Show под названием «Война») или на Неделе разгневанного искусства, протестуя против войны во Вьетнаме («Танец выздоровления»). Потому что в работе нет образности, нет образа, нет увлечению зрителя или исполнителя – есть конкретное тело, выполняющее конкретные движения у танцовщика и есть своё воспринимающее тело у зрителя. «Тело – продолжающаяся реальность», как писала Райнер.

В 1930-е годы в СССР так называемого свободного танца уже не существовало. Восстал из пепла балет с обновленным содержанием. Народную пляску взяли под контроль, и она превратилось в то, что мы называем народно-сценическим танцем – с тем же системным подходом, как и в классике. По-прежнему развивалась самодеятельность и существовало множество танцевальных кружков и секций, но, тем не менее, места для исследования в них уже не осталось. И балет, и народно-сценический танец подразумевали исключительно сюжетность и её виртуозное воплощение. Творческий поиск был возможен только в области языка, психологии и формы в фактическом отрыве от тела и изменений, происходящих в нём. Возрождение содержания в позднем американском постмодерне оставляло надежду на то, что нарратив и смыслы не мешают смотрящему осознавать себя в реальности, в которой он живёт. Но в танце сегодня по-прежнему так много того, что уводит из момента «здесь и сейчас», и, в общем-то, степень аффектации зависит только от насмотренности и включенности зрителя. Но аффект не требует осознания, он просто есть.

Этим объясняется успех проекта RiminiProtokoll и Импресарио «9 движений». Передвижениями по квартире, движениями и мыслеобразами по структуре, предложенной создателем в видео аудиозаписи, зрителю предлагают создать театр у себя дома. Мне показалось это недостаточным для рефлексии на тему моего присутствия или важности в действии или на тему того, что для меня сегодня дом, насколько он мой, насколько я в нём хозяйка. Но, тем не менее, насыщать привычную обстановку движением, след которого я могу проследить – отличная практика (особенно в контексте высказывания Ивонны Райнер про продолжающуюся реальность). Отчасти не принимая «9 движений» как художественную работу, я бы рекомендовала её как возможное начало диалога с собственным телом.

В обсуждении работ вроде «9 движений», где зрителю предлагают в прямом смысле идти по чужому маршруту, но оставляют и место для исследования, мне кажутся особенно ценными и показательными комментарии зрителей вроде:

«– У меня был протест. Я не хотел(а) делать это

– Но вы делали?

– Да. Я не мог(ла) найти причины не делать, хотя мне не хотелось вас слушаться.»

Телесное, социальное и политическое взаимосвязаны (яркий пример – феминистская повестка и лозунг «моё тело – мое дело»). Коллективная отключённость тела явно несёт в себе политическую выгоду. Ощущения – это биохимическая данность, и влиять на них извне невозможно. Но можно сбить их восприятие, разделив волю и тело. А тело ясно откликается на несвободу и дискомфорт (следы этого проявляются в языке в соматических фразеологизмах вроде «наступить себе на горло»). «Нам всем надо прийти в чувство» – есть необходимость написать это ещё раз.

Дарья Досекина

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Николай Фореггер – советский режиссёр и хореограф, основатель Мастерской Фореггера (Мастфор) и системы тафизтренажа (танцевально-физический тренаж); постановщик знаменитых в своё время «Танцев машин».

[2] Гептахор – (1914-1934) плясовая коммуна, вдохновленная идеями Айседоры Дункан. Гептахорки называли себя студией музыкального движения. Основная концепция – танцевальное движение берёт свое начало из музыки.

[3] Выборочно тезисы из «Танца будущего»: 1) движение должно соотноситься с формами движущегося, его индивидуальному облику; 2) танец должен быть последовательным, движения непрерывно развиваются, вытекая одно из другого; 3) танец – движение души.

[4] Эмиль Жак-Далькроз – швейцарский музыкант, педагог, создатель метода ритмического воспитания, известного как ритмика или ритмическая гимнастика. В основе его системы лежал ритм, как организующая мозг, нервы и мышцы сила; Далькроз считал, что движения мышц способны научить мозг ритмическому сознанию и строил свою методику на этом тезисе.

[5] Центральный институт труда – организация, созданная в Советской России с целью исследовать трудовые процессы для их совершенствования. В ЦИТе Н. Бернштейном был разработан метод циклографии (фиксация траектории движения с помощью кинокамеры и её последующее воспроизведение в плоскости либо объеме). Циклография позволяла понять механизм формирования двигательных паттернов, сравнивать норму и патологию построения движения. Кроме этого, в ЦИТе обучали рабочих на различные специальности по собственным программам.

[6] Кинестезия – мышечное чувство, благодаря которому мы осознаём своё положение и положение отдельных частей тела в пространстве.