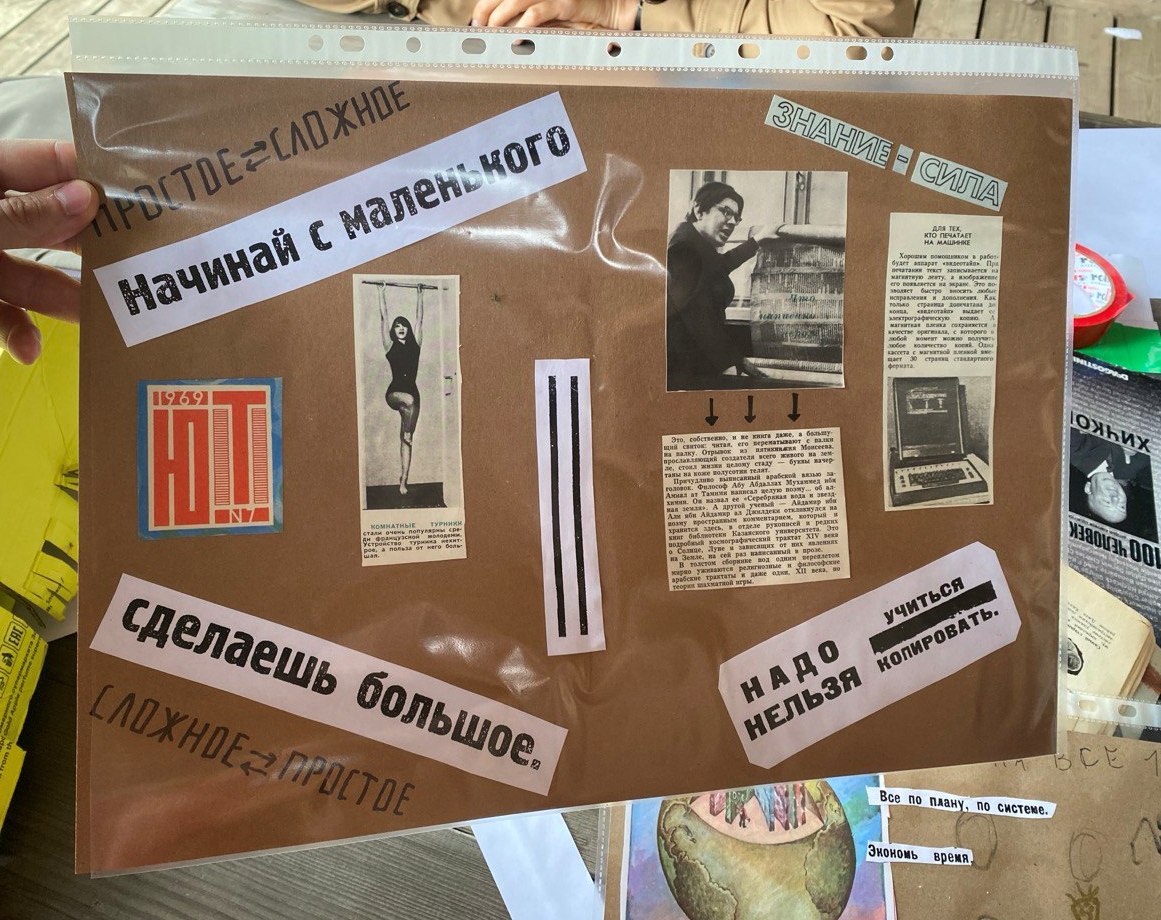

По следам фестиваля «Гастевские выходные»: один из сделанных нами на мастер-классе коллажей был посвящён теме соотношения простоты и сложности. В коллаже были использованы несколько заметок с фотографиями из журнала «Юный техник» за 1969 год. В первой заметке шла речь про комнатный турник, ставший популярным среди французской молодёжи («устройство турника нехитрое, а польза от него большая»); во второй – про арабскую рукописную книгу XIV века в виде толстенного свитка, хранящуюся в библиотеке Казанского университета; в третьей – про аппарат «видеотайп», усовершенствованную пишущую машинку, которая позволяла видеть печатаемый текст на экране и редактировать его.

Сопоставление этих трёх текстов показывает, что те вещи, которые сейчас кажутся нам очевидными, само собой разумеющимися, без которых мы не представляем себе нашей реальности, тоже кем-то когда-то были придуманы. И в каждом из этих случаев понятия простоты и сложности сочетаются по-своему: Читать далее