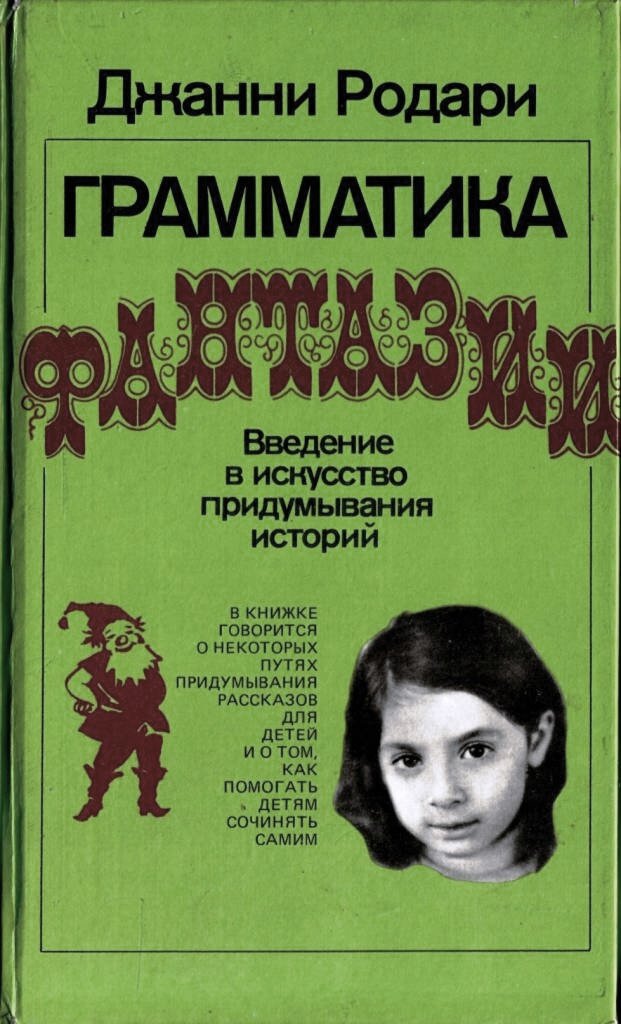

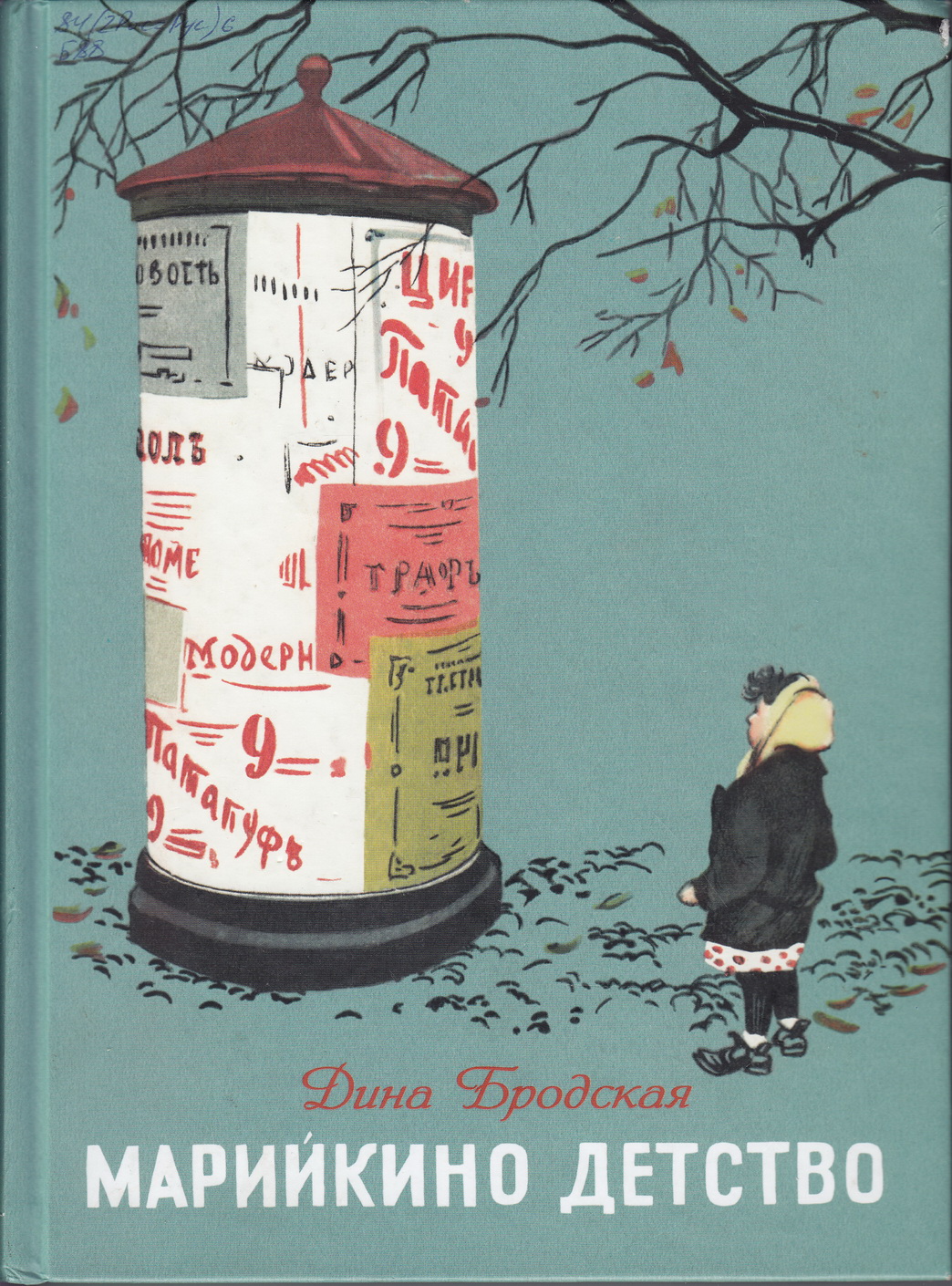

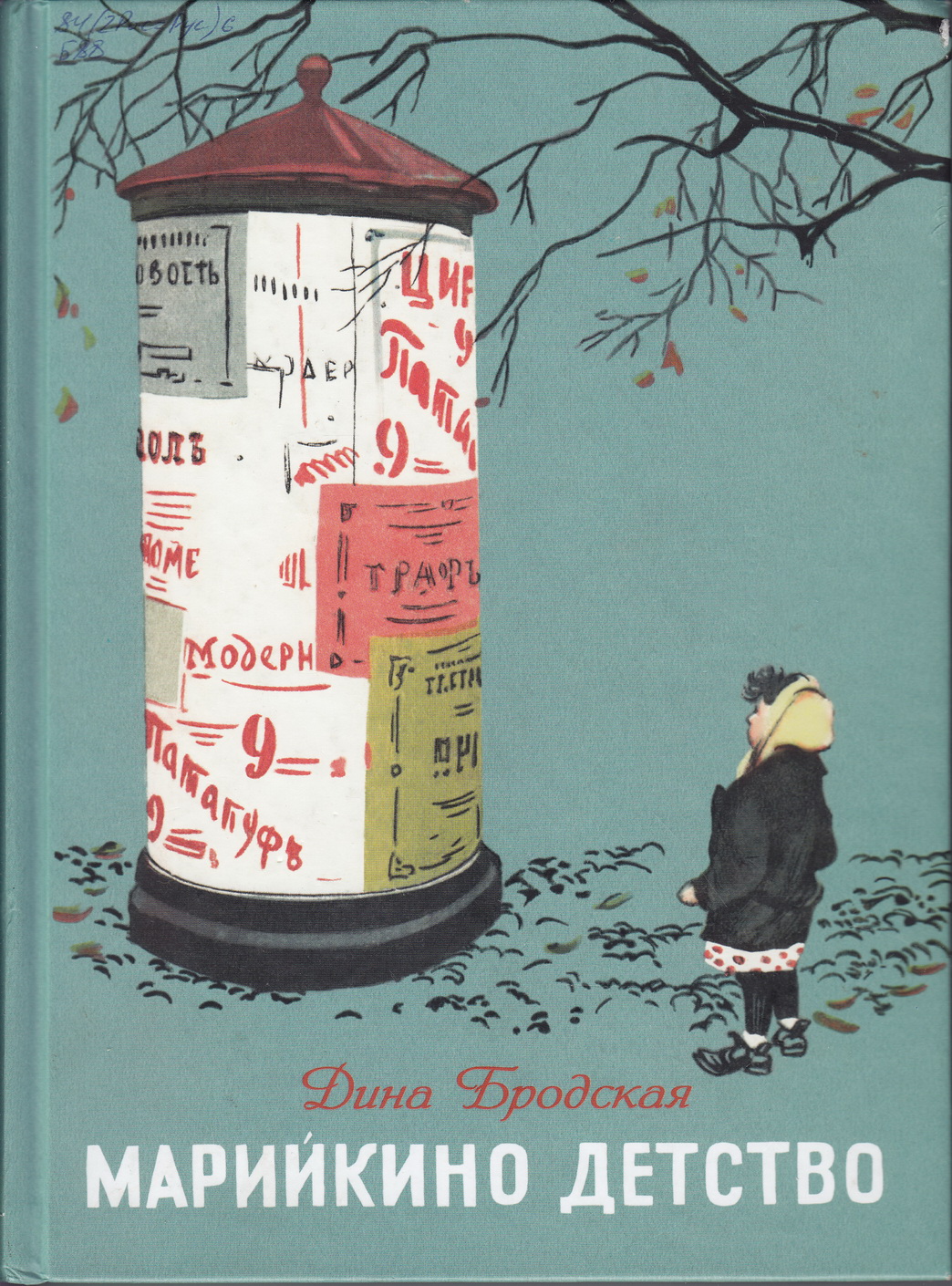

Повесть Дины Леонтьевны Бродской «Марийкино детство» была впервые издана 85 лет назад, а читают её до сих пор (последнее переиздание вышло в этом году). Как можно предположить по содержанию книги, её главная героиня Мария Внукова появилась на свет в Российской империи, в губернском городе Екатеринославе, который сейчас находится на Украине и называется Днепр. Там же в 1909 году родилась и сама Дина Бродская, так что очень многое в повести наверняка взято из её собственной жизни.

Повесть Дины Леонтьевны Бродской «Марийкино детство» была впервые издана 85 лет назад, а читают её до сих пор (последнее переиздание вышло в этом году). Как можно предположить по содержанию книги, её главная героиня Мария Внукова появилась на свет в Российской империи, в губернском городе Екатеринославе, который сейчас находится на Украине и называется Днепр. Там же в 1909 году родилась и сама Дина Бродская, так что очень многое в повести наверняка взято из её собственной жизни.

Марийка относится к тем, кого в царские времена презрительно именовали «кухаркины дети», причём в самом прямом смысле слова: её мать Поля работает кухаркой в доме состоятельного доктора, и своего жилья у неё нет – живут они с дочерью там же, где и работают, на кухне. Мало того, что дочь прислуги, так ещё незаконнорожденная и сирота: её отец умер за шесть месяцев до её рождения. Отцом был часовой мастер, еврей, поэтому, хотя в книге Поля и мечтала о свадьбе, по законам Российской империи брак между иудеем Соломоном Михельсоном и православной Пелагеей Внуковой был бы невозможен.

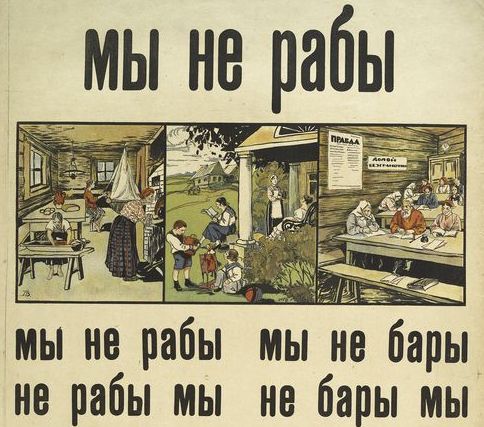

В наследство от отца Марийке досталась соответствующая внешность, из-за чего ей приходится регулярно выслушивать обидные дразнилки от дворовых мальчишек. «Почему все над тобой смеются, хотя ты не сделал ничего дурного?» – задаётся вопросом Марийка и жалеет, что она «только наполовину русская». Полукровка, незаконнорожденная, кухаркина дочь. Что ждёт её в жизни? «Кем я буду?» – спрашивает она у мамы. Та сначала не понимает вопроса, а потом сердито отвечает: кухаркой, кем же ещё, в лучшем случае – горничной, а может быть, повезёт выучиться на портниху.

Марийка знает грамоту и любит читать, она перечитала уже все детские книги в крохотной местной библиотеке. Ей очень хотелось бы учиться в гимназии, но она знает, что гимназия не для кухаркиных детей. Туда ходят дочь доктора, дочь жандармского полковника, дочь торговца мехами… Эти девочки никогда не упускают случая показать своё превосходство перед сверстницами из семей бедняков, живущих с ними в одном дворе. И хотя дети разного происхождения общаются и играют друг с другом, социальные перегородки всё время напоминают о себе.

Общественная иерархия выражена очень наглядно: семьи плотников, дворников, прачек и прочих представителей социальных низов обитают в буквальном смысле слова внизу – в подвале дома. Как и Марийка, они с детства трудятся, помогая своим родителям в нелёгкой ежедневной борьбе за кусок хлеба. Они знают, что в будущем им не уготовано ничего иного, кроме того же изнурительного труда и лишений, и мечтают найти где-нибудь клад или кошелёк с деньгами, чтобы разбогатеть – ведь ничего иного, кроме надежды на чудо, не остаётся.

Начавшаяся Первая мировая война ещё ярче подчёркивает разницу между двумя мирами: обитатели верхних этажей горой стоят за «войну до победного конца», однако сами на передовую не торопятся, между тем как на долю «подвальных» достаются ранения и смерти на фронтах и экономические трудности в тылу. Но вот наступает 1917 год, в жизнь детей врываются слова «революция», «большевики»… Читать далее →

Повесть Дины Леонтьевны Бродской «Марийкино детство» была впервые издана 85 лет назад, а читают её до сих пор (последнее переиздание вышло в этом году). Как можно предположить по содержанию книги, её главная героиня Мария Внукова появилась на свет в Российской империи, в губернском городе Екатеринославе, который сейчас находится на Украине и называется Днепр. Там же в 1909 году родилась и сама Дина Бродская, так что очень многое в повести наверняка взято из её собственной жизни.

Повесть Дины Леонтьевны Бродской «Марийкино детство» была впервые издана 85 лет назад, а читают её до сих пор (последнее переиздание вышло в этом году). Как можно предположить по содержанию книги, её главная героиня Мария Внукова появилась на свет в Российской империи, в губернском городе Екатеринославе, который сейчас находится на Украине и называется Днепр. Там же в 1909 году родилась и сама Дина Бродская, так что очень многое в повести наверняка взято из её собственной жизни.