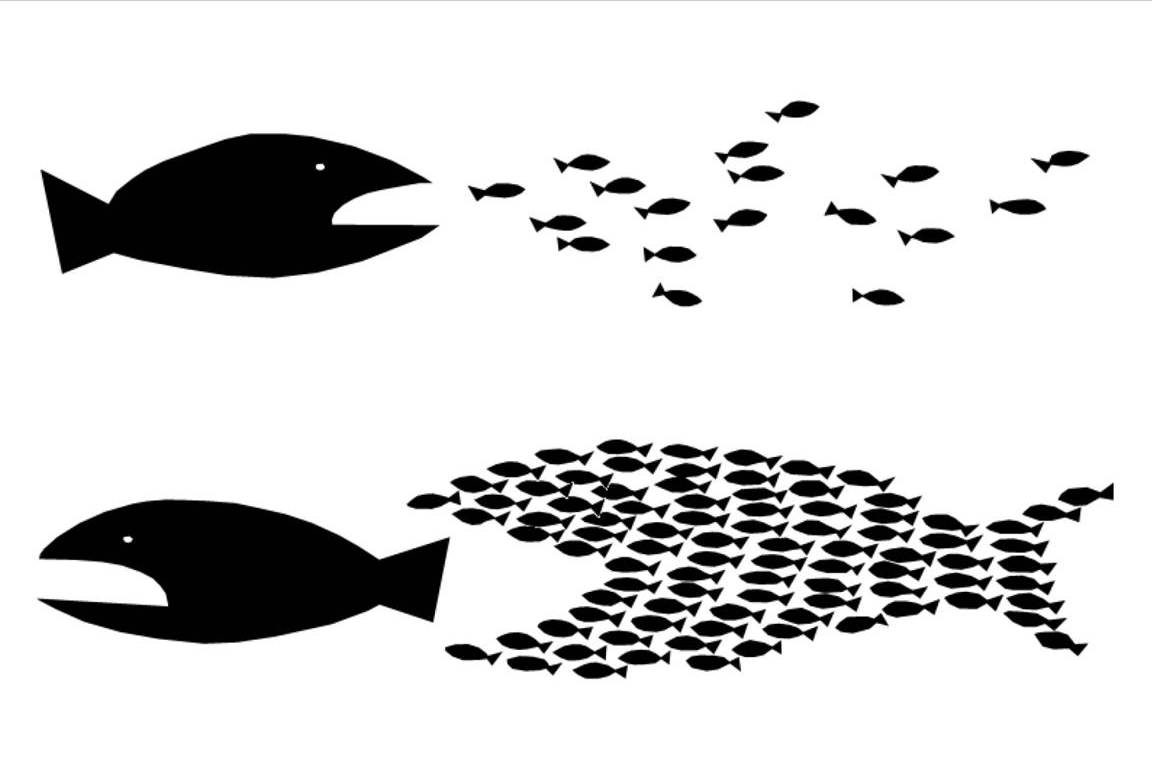

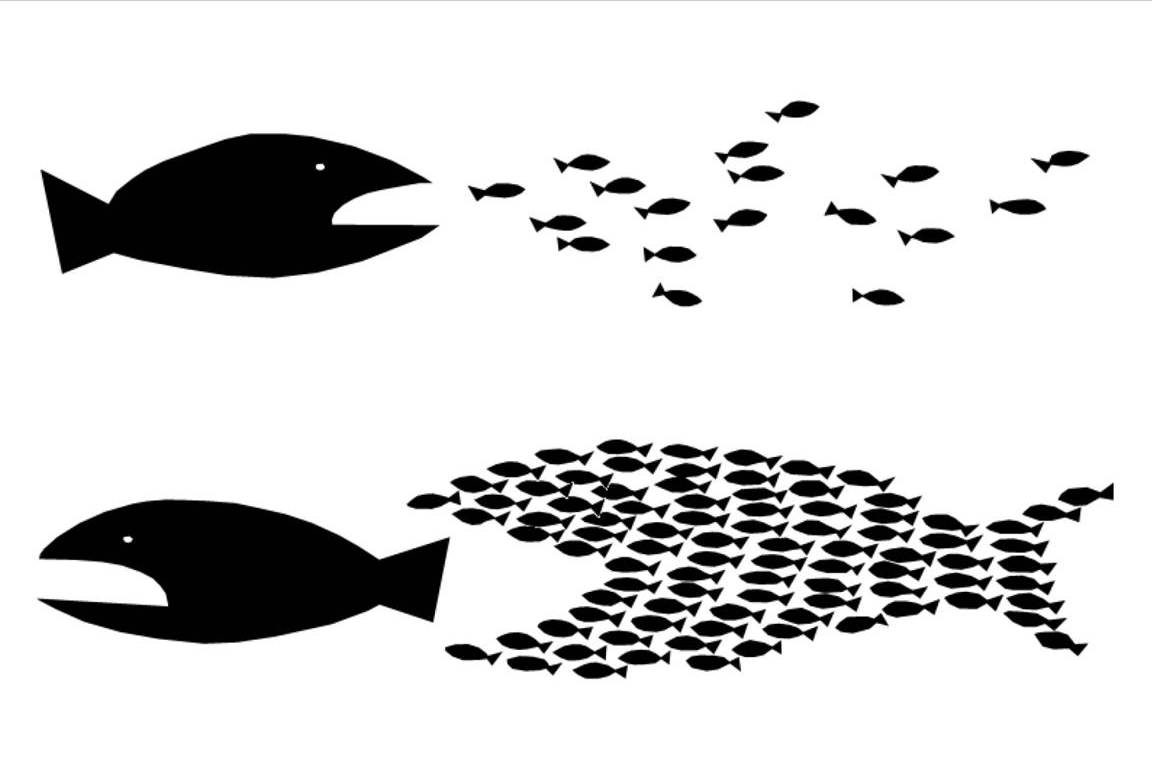

Просто две короткие остроумные истории двух талантливых авторов на рыбную тему, как будто бы не имеющие никакого отношения к текущим событиям в мире людей.

Джанни Родари. РЫБЫ (из книги «Какие бывают ошибки»)

– Будь осторожна! – сказала как-то большая рыба рыбке маленькой. – Вот это – крючок! Не трогай его! Не хватай!

– Почему? – спросила маленькая рыбка.

– По двум причинам, – ответила большая рыба. – Начнем с того, что, если ты схватишь его, тебя поймают, обваляют в муке и поджарят на сковородке. А затем съедят с гарниром из салата!

– Ой, ой! Спасибо тебе большое, что предупредила! Ты спасла мне жизнь! А вторая причина?

– А вторая причина в том, – объяснила большая рыба, – что я сама хочу тебя съесть!

Бертольт Брехт. ЕСЛИ БЫ АКУЛЫ БЫЛИ ЛЮДЬМИ

«Если бы акулы были людьми, – спросила господина К. маленькая дочь его квартирохозяйки, – были бы они добрее по отношению к малым рыбам?» «Наверняка, – ответил он. — Если бы акулы были людьми, они построили бы в море огромные ящики для маленьких рыбок, со всякого рода пищей в них, растительной и животной. Они заботились бы о том, чтобы в ящиках всегда была свежая вода, и вообще принимали бы все необходимые санитарные меры. Если бы, к примеру, какая-нибудь рыбка повредила себе плавник, ей сразу бы делали перевязку, чтобы она не сдохла раньше времени. Чтобы рыбки не были мрачными, время от времени устраивались бы большие празднества на воде, ибо весёлые рыбки куда вкуснее печальных.

Естественно, что в этих гигантских ящиках были бы также и школы. В школах рыбки учились бы тому, как правильно вплывать в пасть акулы. Им нужно было бы, к примеру, знать географию, чтобы уметь отыскать акул, лениво разлёгшихся на дне моря.

Главным было бы, конечно, нравственное воспитание рыбок. Их учили бы тому, что высший и прекраснейший удел – это радостно приносить себя в жертву, что все они должны верить акулам, особенно когда те говорят, что заботятся об их светлом будущем. Рыбкам будут втолковывать, что будущее может быть обеспечено, лишь если они научатся повиноваться. Прежде всего, им следует остерегаться низменных, эгоистических, материалистических, марксистских склонностей и немедленно сообщать акулам, если кто-либо такие склонности проявит.

Если бы акулы были людьми, они, конечно, вели бы и войны между собой, чтобы захватывать чужие ящики с рыбками. Они учили бы маленьких рыбок, что между ними и рыбками других акул есть коренные отличия. Все рыбки, провозглашали бы они, немы, это известно; но молчат они на совершенно разных языках и в силу этого не могут понять друг друга. Каждой рыбке, которая в ходе войны убила бы пару вражеских, на другом языке молчащих рыбок, прикрепляли бы орден из морских водорослей и присваивали звание героя.

Если бы акулы были людьми, у них, конечно, было бы и искусство. Возникли бы прекрасные полотна, изображающие в ярких красках акульи зубы; пасти акул они представили бы как парки для гулянья, где можно вдоволь резвиться. В театрах на морском дне показывали бы, как рыбки в героическом восторге устремляются в акулий зев; и музыка была бы столь прекрасна, что под её волшебные звуки рыбки с оркестром во главе, мечтательно убаюканные приятнейшими мыслями, вплывали бы в радушно отверстые глотки.

И религия появилась бы, если бы акулы были людьми. Она учила бы, что лишь в брюхе акулы начинается для рыбок истинная жизнь. Далее, если бы акулы были людьми, рыбки перестали бы, как сейчас, быть равными. Некоторые получили бы должности и были бы поставлены над другими. Те, кто покрупнее, приобрели бы даже право пожирать меньших. Это было бы тем приятнее акулам, что им перепадали бы чаще, чем ранее, крупные куски.

Рыбки покрупнее, занимающие посты, наблюдали бы за порядком среди мелюзги; они стали бы учителями, офицерами, инженерами по строительству ящиков и т.д. Короче, в море воцарилась бы культура, если бы акулы стали людьми».