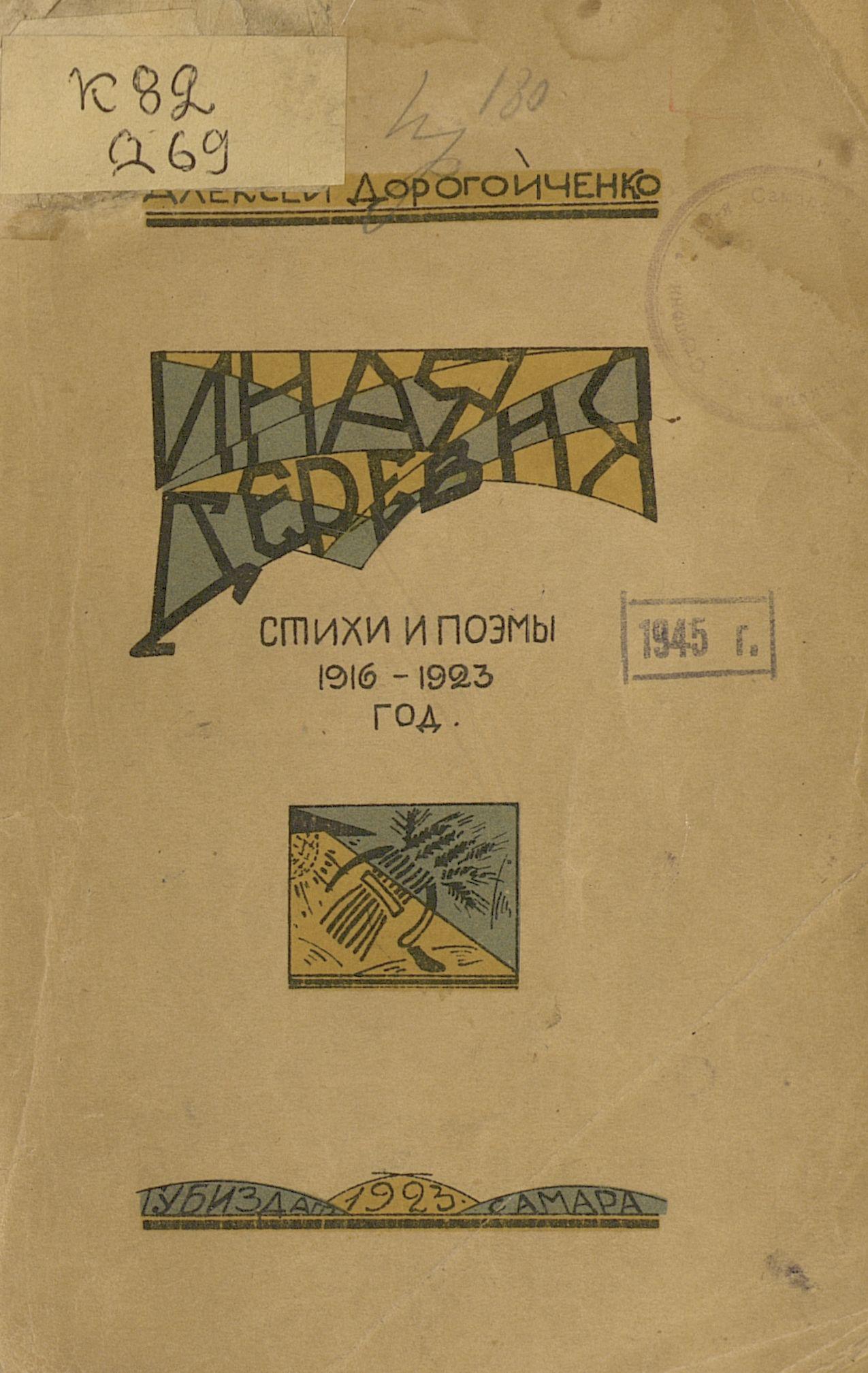

Дорогойченко А.Я. Иная деревня. Стихи и поэмы 1916-1923 годов. Самара: Самарский губиздат, 1923. — 82 с. [скачать PDF]. Сканирование: Самарская областная универсальная научная библиотека; брошюровка в PDF, распознавание избранных стихотворений сборника и примечания к ним — коллектив НЗ.

Мы уже писали об одном из ярких политических и литературных деятелей Самарского края периода Революции и Гражданской войны – Алексее Дорогойченко, в частности, публиковали его главное произведение – роман «Большая Каменка». В историю советской литературы он вошёл, в первую очередь, как прозаик, но его поэтическое наследие тоже представляет интерес.

После того, как Дорогойченко в начале 1919 года покинул партию эсеров-максималистов и перешёл к большевикам, его агитационные стихи часто публиковались в Самаре – и на страницах местных газет и журналов (сам Дорогойченко редактировал журнал «Красная Армия»), и отдельными сборниками. Эти стихи страдали теми же недостатками, что и вся поэзия Пролеткульта того периода: обилием «революционных» штампов и слов-символов, «плакатностью», однообразием формы и содержания. Однако Дорогойченко всегда отличался способностью критически относиться к собственному творчеству (в том числе из-за этого большинство его произведений так и остались неопубликованными). В 1923 году в Самаре вышел сборник его стихов «Иная деревня» – доказательство того, что автор вышел на новый уровень в своём творчестве.

В «Иной деревне», правда, тоже встречаются шероховатости стиля и следы «плакатности». Но в целом для сборника характерен переход поэта от абстрактного к конкретному, от отвлечённых идеологизированных образов планетарного и космического масштаба – к фактам и деталям живой реальности. Дорогойченко теперь пишет о том, что связано с его собственным социальным опытом и окружающей его повседневностью, в его стихах теперь чувствуется личность автора с его настроениями, мыслями, переживаниями.

Кстати, заметим, что и наша музыкальная группа «Неведомая Земля» в своём развитии прошла схожий путь «от общего к частному». Мы начинали с, честно скажем, довольно слабых по исполнению идеологических «песен-маркеров», которые просто заявляли, с использованием абстрактных образов, о нашей приверженности определённому мировоззрению. И лишь постепенно мы поняли, что революционное искусство может быть настоящим и действенным только тогда, когда оно отражает личность авторов во всей её полноте (не исчерпывающейся идеологией) и вырастает из реальной, конкретной, сегодняшней действительности, частью которой мы являемся.

В случае с Дорогойченко он, как и другие самарские крестьянские писатели его круга с подобной же биографией (Александр Неверов, Николай Степной, Павел Яровой) был, с одной стороны, кровно, по своему происхождению, связан с деревней, с другой стороны, благодаря полученному образованию приобщился к городской культуре. Существуя, таким образом, сразу в двух мирах, он мог со стороны смотреть на ту среду, которую хорошо знал с рождения.

Отношение Дорогойченко к этой среде двойственно. Некогда бежавший (в прямом смысле слова) из родного дома, чтобы пойти учиться вопреки запрету матери, он ощущает себя изгоем и ненавидит деревню за её материальное убожество и культурную отсталость, за смирение перед богом, судьбой и установленным порядком вещей, за эгоизм, пассивность и аполитичность – словом, за всю ту философию, которая выражена в народных пословицах: «Выше головы не прыгнешь», «Не нами заведено, не нами и кончится», «Моя хата с краю» и т.п. Его стихотворные воспоминания о детстве в селе Большая Каменка – отличное противоядие против идиллических картинок о «России, которую мы потеряли», в частности, о дореволюционной деревне.

В первых стихотворениях сборника Дорогойченко противопоставляет косную и сонную деревню передовому городу, отдавая явное предпочтение последнему. И это понятно: приобщение к городской жизни – сначала через образование, а затем через участие в политической борьбе в революционные годы – расширило его кругозор, обогатило бесценным опытом и, в итоге, позволило осознать себя как поэта. Но, став поэтом, Дорогойченко в то же время по-прежнему всем сердцем привязан к сельским пейзажам, к родной природе, к народным песням и сказаниям матери. В сборнике «Иная деревня» много проникновенных строк посвящено Большой Каменке и её окрестностям, рекам Волге и Соку, Жигулёвским и Сокольим горам. О крестьянском труде Дорогойченко пишет тоже ярко и образно, при этом без всякого фальшивого восторга и ложных поэтических приукрашиваний. Это поэзия человека, который с детства знает цену труду и цену отдыху, тонко чувствует и понимает своих земляков-крестьян.

Своё поэтическое творчество Дорогойченко сравнивает с крестьянским трудом, и наоборот. Плохо быть рабочей скотиной и вкалывать от зари до зари («тачечником, прикованным к своей тачке», как выразился Энгельс о разделении труда), но хорошо на время скинуть с себя городскую кепку и блузу и выйти поработать в поле – а затем написать новое стихотворение. Буквально по Маяковскому: «Землю попашет, попишет стихи». Крестьянский труд становится не проклятием, а стимулом для творчества. Дорогойченко мечтает о соединении физического и умственного труда, о снятии противоположности между городом и деревней. Принадлежащий к обоим этим мирам, городскому и сельскому, он теперь ясно видит и положительные, и отрицательные стороны в каждом из них. В финале сборника у Дорогойченко вырисовывается популярная среди архитекторов-градостроителей 1920-х годов идея «города-сада», лишённого недостатков города и деревни и объединяющего в себе их достоинства.

Смысл названия сборника «Иная деревня» ещё и в том, что теперь, спустя годы скитаний по столицам и бурных событий революции и Гражданской войны, автор и на саму деревню смотрит более глубоко и диалектически. Он видит, как те самые идеи, что когда-то побудили его покинуть родной дом, теперь прорастают и здесь. Большая Каменка для него уже не только место воспоминаний о полуголодном детстве, но и место, где крестьяне, в том числе и он сам, осуществляли революцию, учились на своих ошибках, пройдя через огонь и воды Гражданской войны, а теперь налаживают новую жизнь согласно принципам рациональности, коллективизма и социального равенства. Такая иная деревня становится для него ближе и роднее, он как будто заново обретает свою малую родину.

Дорогойченко с любовью отмечает и отражает в своих стихах приметы этой новой жизни, будь то бородатые мужики, которые на волостной конференции учатся сами разбираться в экономике и управлять своей жизнью, или крестьянки, устраивающие в Народном доме самодеятельный театр. Среди этих крестьянок – его мама, полуслепая неграмотная мордовка, которая раньше «крепко стояла за бога и царя», как пишет Дорогойченко в своей автобиографии, и ругала мужа и сына за увлечение книжками.

Стихотворение «Мама моя на спектакле», пожалуй, самое концептуальное и впечатляющее в сборнике. Образ матери здесь перекликается с образом деревни (не случайно именно маме посвятил автор свою книгу стихов), и даже шире – всей России, которая в ходе революции изживает в себе наследие многих веков темноты и рабства. Народный дом – «новый храм», как его называет Дорогойченко в одном из ранних стихотворений, место, где совершается эта революция внутри человека, форпост новой, создаваемой «снизу», освободительной, точнее даже, освобождающей культуры. Освобождающей тех, кто прежде был угнетён, от придавленности изнурительным физическим трудом и дающей возможность почувствовать себя личностью, творить новую социальную и культурную реальность.

Творческая эволюция Дорогойченко от плакатно-космических стихов к деревенским и автобиографическим темам и сюжетам – это не уход от «общего», от идеологии как таковой, это стремление увидеть общее в частном и понять его через частное. Поэт не перестаёт мечтать о Мировой Коммуне, но теперь ростки этой коммуны он видит рядом с собой. И вместо обобщённых безжизненных образов-символов в возникает живой, наполненный личным участием и согретый личным теплом образ мамы на сцене Народного дома, а сам этот Народный дом разрастается до планетарных масштабов.

Примечательно, что по мере того, как «приближается к земле» содержание поэзии Дорогойченко, всё более отточенной и оригинальной становится её форма. Автор уже не ограничивается одним заезженным четырёхстопным ямбом и классическими рифмами (хотя и такие примеры в сборнике имеются). Он экспериментирует со стихотворным размером, ритмом и рифмой, но не ради формалистического выпендрёжа, а чтобы лучше передать смысл и эмоциональный настрой конкретного стихотворения.

Поэзия Дорогойченко в сборнике «Иная деревня» обретает своё неповторимое лицо. Если его ранние стихи были похожи на творения других деятелей Пролеткульта, то теперь их уже не спутаешь ни с какими другими. В них виден автор не только как человек со своей уникальной биографией, но и как представитель конкретной социальной, этнической и региональной общности – мордовского крестьянства Среднего Поволжья. Все три этих компонента, как и историческая память о веках угнетения и борьбы, очень значимы для Дорогойченко и находят отражение в сборнике. Именно в таком контексте он пишет и о современных ему событиях, например, в стихотворении «Волге», не самом совершенном по своей форме, но наиболее ярко выражающем то, что на языке современной науки называется «локальной идентичностью». Чапаев здесь выступает в одном ряду с Разиным и Пугачёвым, как предводитель партизанской армии разноязыкого и разноплемённого поволжского крестьянства (что, кстати, наглядно видно по памятнику Чапаеву в Самаре работы М.Г. Манизера).

Фрагмент памятника Чапаеву: слева направо изображены русский крестьянин с бородой в папахе, татарин, башкир (лежит) и, на коне, сам Чапаев — наполовину чуваш, наполовину мордвин.

Историческая память – не просто пыльная кладовая или коллекция занятных музейных артефактов, а оружие, которое можно и нужно использовать здесь и сейчас, ведь настоящее всегда вырастает из прошлого. Это верно и по отношению к самому Алексею Дорогойченко и значению его творчества для нас сегодняшних.

Представляем вниманию читателей избранные стихотворения из сборника «Иная деревня» (целиком сборник можно прочитать в PDF). При публикации исправлены опечатки и ошибки в пунктуации и орфографии.

* * *

Большая моя Каменка,

Такое ли коварное, амбарное село.

Подумайте, товарищи,

Взобрался на бугор –

И старь в меня уставилась

(Какая это старь ещё!),

Уставилась в упор:

Осенила крестом колоколенка,

Протянула тягучие руки ветла –

Рукава-то – седой туман.

Стонный вздох мой неволен так.

Ой, до тла несожжённая боль!

Вот и горло мое замерзло –

Подкатился ко горлу ком.

А сердце забилось зачем-то, забилося,

А в глазах горячий туман,

Ровно незрячий какой-то я.

Но с виду ни в чём не бывало бы:

Строго – на избы Сухолинские [1]:

Что, мол, твои мне жалобы,

Ласки твои материнские!

Брови-то, брови нахохлил я –

Индейский петух – петухом

(Я нарочно ведь так нахмурился).

И прямо, да мимо,

Мимо церкви и дерева,

Дома мимо моего –

Прямо в волисполком [2].

Во-о-о!

Опустила бессильные руки

Ива над тихим протухшим прудом:

– Бездушный!

Колокольным стеклом раскололася,

Уколола меня колоколенка:

– Басурман.

Поля по-прежнему ленивы

И негой прежнею полны,

И те же древние расшивы

На гребне вспененной волны.

Все также мутно-жёлта Волга,

Как баба сонная лежит,

А на степи кустарник колкий

Вдоль нераспаханной межи.

Но раньше степь была немая:

Её объятий я не знал,

И вот – смеётся, обнимая,

Зеленоглазая весна.

И тешат музыкой иною

Меня вихрастые леса:

Под пятикрылою звездою

Мои – земные небеса.

Колосья густо окаймлёны

Спиралью нежных павилик.

Зачем же красные знамёна –

По межам маки расцвели?

Зачем же там, где колос зреет,

Где лес от неги изнемог,

Все величавей, чётче реет

Серпа и Молота венок?

Уж, может быть, не потому ли,

Что грежу равенством всех стран –

В нем чувства родины тонули

Как реки в море-океан.

В кругу степного хоровода

Мой взгляд бросаю как снаряд,

И покорённая природа

Надела праздничный наряд.

Примечания:

[1] Волисполком – волостной исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов, местный административный орган на селе.

[2] Сухолинский конец – одна из частей села Большая Каменка.

ДЕРЕВНЕ ПРОШЛОЙ

1.

За затылок соломенно-рыжий,

За протухнувший запах овчин –

Всё безумней себя за тебя ненавижу

Я – отверженный сын.

Для меня ты ясна и понятна:

Не привыкла переть на рожон.

Я впитал твои язвы и черные пятна,

Я душою, как ты, прокажён.

Буду кровью лечить проказу,

Буду язвы твои вытравлять,

Чтобы братством светилася не для показу,

Чтоб тебе не темнеть опять.

Чтоб могли оборваться нити,

Что стянулись на шее у всех жгутом,

Чтоб на этом бесплодном граните

Расцвели цветы потом.

2.

И сонный стон гнусого цевня,

И жуткий зуд веретена –

Напевы детства прокляня,

Бежал: ты выжила меня.

И вот – стихов моих, деревня,

Глухая высится стена.

Я ненавижу писк мышиный,

Где курят ладан, льют елей.

Рёв Революции машинный

Душе мятущейся милей.

Тут чувство глубже и мятежнее,

Здесь жизнь проплужена межой.

Той стороне, где песни прежние,

Я весь враждебный и чужой.

МАМА МОЯ НА СПЕКТАКЛЕ

Мордовский шумный шушпан [1] –

Такая в нем мама моя нарядная!

Только язык у неё таловый [2] –

Земляное слово

Мохнатое,

А речи резвые режет:

Мама. (Говорит речь перед спектаклем).

Рабьят полна изба [3],

А ровно одной ли одна-то я…

Рази жизня у баб?

Нежить!

Чай. у печки-то душно.

Ай, не скушно окол веретена!

Не так ли?

Бабы (хором).

Верно, чего там, Степановна!

Вот те на!

Я сижу, затаив дыхание,

И слежу за моею мамою –

Хомутинною ниткой пришит,

Радостью радый незнамою,

А в горле что-то першит.

Вспоминаю: ведь будто намедни,

Что ни день – меня плёткою потчевала,

Что ни день – прогоняла к обедне.

А потом – бабье сердце отходчивое –

Напевала мне сказки ли, бредни,

Целовала… и вместе мы плакали…

Мама (продолжает).

Эх, бабы – народ безголовый!

Бабы, давайте смеяться.

Давайте играть спектакли.

Бабы (хором).

Будя, всамделе, маяться!

А мама по сцене мотается,

И растёт – вырастает мама.

А спина-то у ней распрямляется,

А слепые глаза косые

Смотрят – прямо.

Как светло мне, хорошо-то!

Что ж туманятся глаза?

Не гнетёт ведь их забота;

Не страшна для них гроза…

Вдруг – Народный дом… бабы… стены…

Кто-то поднял потолок,

Стены сдвинул – уволок…

То ли мама моя? – вся Россия?

Не земля ли вся – как мячик?

Впрямь земля – во вселенной мотается:

Вкруг солнышка ведёт хоровод.

Примечания:

[1] Шушпан – холщовый кафтан, мордовская мужская и женская национальная одежда.

[2] Таловый язык – неудобный, неповоротливый для выговора или непонятный по смыслу.

[3] Рабьята – неологизм Дорогойченко: простонародное произношение слова «ребята» перекликается с мыслью о рабском положении женщины.

ВОЛКОНФЕРЕНЦИЯ [1]

Ихтиозавр периода третичного –

На неоструганной скамье.

Ну что, ну что в них поэтичного –

Скажите мне!

Сидят пришиты. Лица строгие.

Обвисли бороды. А волос кольцами.

Вросли в доклад о сельналоге,

Впились в доклад о землепользовании.

То солнышка лучи косые,

То хмурая гремит гроза:

Глаза мужичьи земляные –

Глубокие глаза.

Лишь не унять никак галёрки –

Повис махорочный галдеж:

Как будто на вечёрке,

Смеётся молодёжь…

Ихтиозавр периода третичного –

На неоструганной скамье.

Как много в этом поэтичного!

Как стих кипит во мне!

Примечания:

[1] Волконференция – волостная конференция, в 1920-х годах – собрание представителей крестьянства волости.

БАХЧУ ПОЛЮ

Полынь, осока, подорожник,

Пырей да сочный молочай,

Да стебелёк резной арбуза,

Мотыгой взятый невзначай.

Вот непосредственный художник!

Стихов певучая обуза –

Как эта кепка, эта блуза –

Сегодня обрушена с плеча.

Полю пырей да подорожник.

Мотыга. Солнышко. Бахча.

Да и зачем, зачем стихи мне?

Полотьем полон до краев.

В мотыжно-мускулистом гимне

Все тело ноет и поёт.

Поднялось тело и упало –

Плывет усталое в волнах.

Отдашь ни много и ни мало –

За крошку отдыха всю жизнь отдашь.

Ах,

Час желанного привала!

Всегда ты наступаешь вдруг.

И разливается усталость,

И валится из рук

Зудящих

Мой небывалый

Настоящий –

Железнолезый карандаш.

* * *

Липнет жирнопарная земля,

Лижет ноги мои босые,

Отпечатки ступни поскользающей для.

Под косым ветровым дождём

С мужиком – земляком

Мы идём.

Мой земляк – настоящий медведь,

Да и я на медведя похож.

А кругом –

Раскалённая медь:

Поспевающая рожь.

Спутник мой все «угу» да «ага» –

Знать, устал – и язык пристыл:

Мы метали весь день стога,

Поднимали на вилах пласты.

А лягушки обрадованно квакают,

Да стрекочет во ржах стрекоза.

Липнет-липнет земля и чвакает,

Тянет ноги босые назад.

А мы – грязноногие –

А мы по дороге

Под косым ветровым дождём

Мы идём

С земляком.

Идём –

И больше ничего.

О ДЕТСТВЕ

Настроенье сладкозвонное,

Сердца бой –

Простой

(Когда-то)

Не поймёшь.

Степь ли, солнцем напоённая?

Лес мохнатый?

Зеленеющая рожь?

Мужики ль, в дрезину пьяные?

Колокольный чёрный звон?

Детство дикое да пряное,

Детство – ранний стон.

Зори ало-густо-росные,

Да мальцу не до зари –

В полевом поту со взрослыми

В обливном поту варись.

Встать до солнышка с коровами.

Вместе с солнышком – в постель.

Дни – холстинами суровыми,

Дни – в убийственном посте.

В бор заброшен медвежонок.

Вся отрада – в тумаке.

Не качался мордвишонок,

Не качался в гамаке.

Вот и помню (так ли помню!)

Не поглажен по головке,

Не похлопан по плечу.

Потому-то всё огромней,

Всё огромней, неуёмней

Детство в новой обстановке

Перечувствовать хочу.

Настроенье сладкозвонное

Разве сразу-то поймешь.

Степь ли, солнцем напоённая?

Зеленеющая рожь?

О СЕБЕ

Ах, какая ширь распластана,

Ой, какой простор жнецу

По лицу моему скуластому,

По веснушному лицу.

Открывает память ларь:

Полыхают сёла.

Чудь лесная вся в огнях,

Бор гудёт дебелый:

–У–у–у…

Это «белый русский царь»

(Только в песне «белый»)

В древневолжскнх деревнях

Замордовывал мордву –

Правил пир весёлый.

Плач ягнят, ребят да баб,

Кала ароматы,

Лес да чадная изба –

Вот мои палаты.

Землю рыли – что кроты –

Землю грыз да рыл бы.

Немо, если бы не ты,

Глыбою застыл бы.

Ро-со-ре! [1]

Переродила:

Два крыла дала ты.

В прошлом немо и черно…

Ты ж меня – в поэты!

Стал жнецом совсем особенным –

Колосистых слов жнецом.

Для тебя для милой

Я стиха лопатой

Полнозвонное зерно

На ветру провею.

Може, гордость это?

Сжат от пяток до бровей,

Сжат ты – жалкий – ею.

Жатвы песенной твоей,

Алексей, Алексей,

Где же, где скирда-то?

Жарко спрашиваюсь часто я

И смотрюсь лицом в лицо:

На лицо моё очкастое,

На скуластое лицо.

Примечания:

[1] Ро-со-ре – Российская Советская Республика.

ПЕРВАЯ МАЁВКА

Вот и помню:

Той весной…

Дно прохладного оврага…

Помню: мох лесной…

Бьётся сердце неуёмно –

Речкою на сердце льётся,

Льется огненною брагой

Речь оратора:

– Товарищи!

Скоро гнет царящий сгинет:

Этот день из всех дороже

И не…

Трра.

Тар-ра.

Трр-ах.

И сразу день – темнее ночи.

Бежим… и в жар, и в холод…

И вижу: кровь оратора…

А был, как мы, он молод –

Даже был он многих моложе

Из ближнего города рабочий.

ВОЛГА

Вот в эту волжскую природу

Поэт мальчишкой был влюблён,

И вновь пришел из хоровода

Столиц,

В их зное закалён.

Былая будто беднота

И тот же барин ражий,

Но не признаешь прежних лиц.

О, Волга! – Та же…

Да не та!

Не подберёшь к ней слова даже.

Ты, Волга долгая, качала

Струги разгульной батрачни –

Без берегов, да без причала

Лились бунтующие дни.

Кистень забыл здесь Стенька Разин:

Он бил бояр, да «богачёв».

И царских псов другой здесь дразнил:

Мелькал Емелька Пугачёв.

По Жигулям вдоль Волги вольной

Гуляла голь да беднота,

А там – в Москве первопрестольной –

Помост – и голова снята…

Знать, неуёмною борьбою

Лета окрашены не зря –

Здесь на степном на волжском зное

Заветы зрели Октября.

Не раз Самару ставил к стенке –

Ей враг о гибели сулил,

Но крепко памятью о Стеньке

Заматерели Жигули.

Здесь чех, нас за грудки цапая,

Хотел – коленкою на грудь [1],

Но не согнуть полки Чапая,

Как Волги вспять не повернуть.

Из Волги вольности черпая,

Росли и множились вожди.

Ходил в степи Василь Чапаев

И лил свинцовые дожди.

И я вот к Волге – ровно к маме –

Губами жадными приник

И пью ребячьими губами

Любви и вольности родник.

Люблю тебя, моя Самара!

Любовь мою – как воды Волги –

Не иссушить, не иссушить.

Люблю тебя, моя Самара,

За взор уверенный и колкий,

За мощь рабочего удара,

За широту души.

За полуазиатские люблю кварталы.

За паровозные гудки.

Недаром же певцы Самары

Так полнозвонны да чутки.

Герасимов – полумонгольской расы

Шахтёр, взлетевший до вершин [2],

И мордвишонок косоглазый –

Чистокровный волжский финн [3].

Лишь рано свянувший Тисленко

Не вынес тяжести годин… [4]

Ну что ж! Мы лбами прошибаем стенку.

Еще погибнет не один.

И будут нудные кануны,

И взлётов солнечных чреда,

Но никогда певцы Коммуны

Не прекращают

Шаг

Труда.

О, Волга, – вольности начало.

Струись о временах других:

Ты без конца и без начала

Качай

Певучие

Струги.

Из городского хоровода

Столичным звоном напоён,

Но в эту волжскую природу

Вновь по-мальчишески влюблён.

Примечания:

[1] Речь идёт о Чехословацком легионе, силами которого в июне 1918 года была свергнута Советская власть в Самаре и других городах Среднего Поволжья.

[2] Михаил Герасимов (1889-1937) – самарский пролетарский поэт, участник революций 1905 и 1917 годов в Самаре, один из лидеров Всероссийского Пролеткульта. Во время скитаний по странам Западной Европы переменил множество профессий, в том числе работал шахтёром. Слова о «полумонгольской расе» ошибочны: Герасимов по материнской линии был мордвином, как и сам Дорогойченко.

[3] Здесь Дорогойченко имеет в виду самого себя.

[4] Самарский поэт крестьянского происхождения Яков Тисленко (1885-1921) умер в возрасте 36 лет в психиатрической больнице.

* * *

Какая тишина густая

И степовой простор.

Как хорошо на солнце таять

И утопить в степи свой взор.

А степь приветливо-простая

Распласталась от жары

И, обнажив живот и спину,

На солнце смотрит не мигая –

Манит в зелёную равнину

С высокой голубой горы.

А ковыли вдали белеют,

Сплетя ей белую чалму.

А облака над нею веют –

Плывут… куда? и почему?

И ехать в этой духоте,

И ехать степью стародавней –

Ведь стоит только захотеть

И растворишься без следа в ней.

Вот и еду будто пьяный я;

Степные запахи глотаю.

Какая духота здесь пряная.

Какая тишина густая.

Дрёма долит…

Плывешь по воздуху, дремля,

И мнится: вся земля горит,

Горит земля –

Как тихий полевой жарник…

Один лишь ветер – озорник –

Щекочет груди у полей,

Ерошит гриву лошадиную

И дует в уши с Жигулей

Шальную песню соловьиную.

А над деревней пробегая,

Задумчивый подымет дым…

Как хорошо, как хорошо быть молодым –

Когда и тишь и полнота такая!

СОК-РЕКА

Крутообразный вижу выем,

Себя – ребёнком на берегу.

Дубы кряжисто вековые

Реку ревниво стерегут.

Реки переливное тело

В объятиях лесных намято.

Здесь ночью тихосинепелой

Так хорошо клюют сомята.

В воде ныряют звёзды звонкие

И мызжет щукою луна [1].

Напряг ушные перепонки я,

Ивзор натянут, как струна.

Болотная ли выпь застонет,

Заплачет в озере дергач,

Таинственно всё на затоне:

И ветра смех, и птичий плач.

А тонкошеи речные лилии

Мечты ребячьи увели

Туда, где эти воды вылились –

Под Жигули.

Туда, где Волга в Каспий катится,

Вливаясь в тысячи лагун.

Ползёт ли жизнь, как каракатица?

Иль жизнь несется, как скакун?

Там города неотвратимые,

Столицы сгрудились в комок,

Там даже камни мне любимые

Больней, чем Каменка и Сок.

Годков десяток с шеи сбросить бы,

Пожить мальчишкой на Соку,

Чтоб молодым – без ранней проседи

Всю жизнь бороться на скаку.

А воды Сока пахнут мятою,

Переливаючись, гремят.

Клюют усатые сомята –

Ловлю сомят.

Примечания:

[1] Мызгать – шататься, шляться взад-вперёд.

* * *

Деревня под соломой дремлет –

Солома начинает гнить,

А город иссушает землю.

Кому её плодотворить?

Когда меж города-деревни

Протянется двойная нить?!

Чтоб звон не мучил колокольный,

Пахучий ладан не кадил,

Мотор в глаза и в уши больно

Бензинным ревом не чадил,

Чтоб в музыкально-нежном такте

Играл оркестр-автомобиль,

Усовершенствованный трактор

Не подымал на поле пыль,

Свет электрической звездою

Тугою вольтовой дугой

Повис – над черною избою,

Над бабьей вшивой головой.

Гул города не приемлю

И «гуменники» и «зады» [1],

Цветущую провижу землю,

Иные города – сады.

Примечания:

[1] Гуменник, гумно – площадка для молотьбы хлеба; зады – задворки за деревенским домом.

Уведомление: Он сажает генеалогические деревья | Город на реке Самара