«КАЗУС ДАПКУНАЙТЕ» И БОЛЕЗНЬ ОБЩЕСТВА

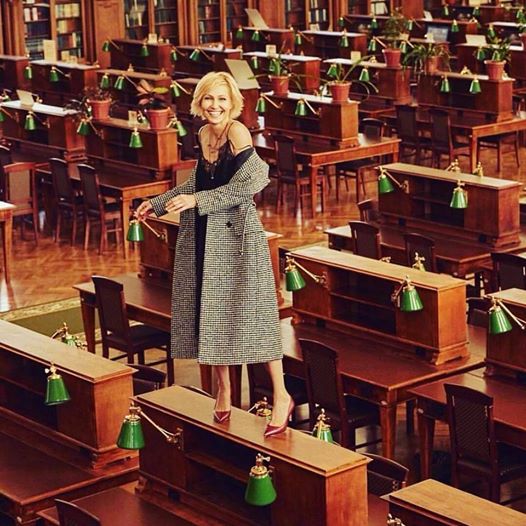

Ещё одна новость из серии «мы думали, что уже достигли дна, но тут снизу постучали» – быть, может, не столь заметная на фоне событий большой политики, но весьма показательная. В начале сентября в читальном зале главной библиотеки страны, Российской государственной (известной как «Ленинка»), состоялся показ модной коллекции итальянского бренда Ermanno Sсervino. В числе прочих моделей принимала участие в этом действе актриса Ингеборга Дапкунайте, которая радостно поделилась в Инстаграме своей фоткой, где она стоит на библиотечном столе. А затем за теми же историческими столами с зелёными лампами состоялся фуршет, куда были приглашены сливки общества числом около 500 человек.

В Интернете новость о мероприятии и фотография Дапкунайте вызвали у многих пользователей возмущение. Получился небольшой скандал, директор библиотеки был вынужден оправдываться. Но само по себе это событие говорит о многом. Прежде всего, конечно, вся эта история лишний раз подтверждает (если кому-то ещё нужны такие подтверждения), что представители так называемой «элиты» и «обычные люди», к числу которых относятся работники и посетители Ленинки, живут в совершенно разных, параллельных друг другу мирах. Собственно, именно об этом мы недавно записали песню «Пир во время чумы». У каждого мира – своя мораль, свои представления о нормальном и ненормальном, и эти представления диаметрально противоположны. Читать далее

В Интернете новость о мероприятии и фотография Дапкунайте вызвали у многих пользователей возмущение. Получился небольшой скандал, директор библиотеки был вынужден оправдываться. Но само по себе это событие говорит о многом. Прежде всего, конечно, вся эта история лишний раз подтверждает (если кому-то ещё нужны такие подтверждения), что представители так называемой «элиты» и «обычные люди», к числу которых относятся работники и посетители Ленинки, живут в совершенно разных, параллельных друг другу мирах. Собственно, именно об этом мы недавно записали песню «Пир во время чумы». У каждого мира – своя мораль, свои представления о нормальном и ненормальном, и эти представления диаметрально противоположны. Читать далее