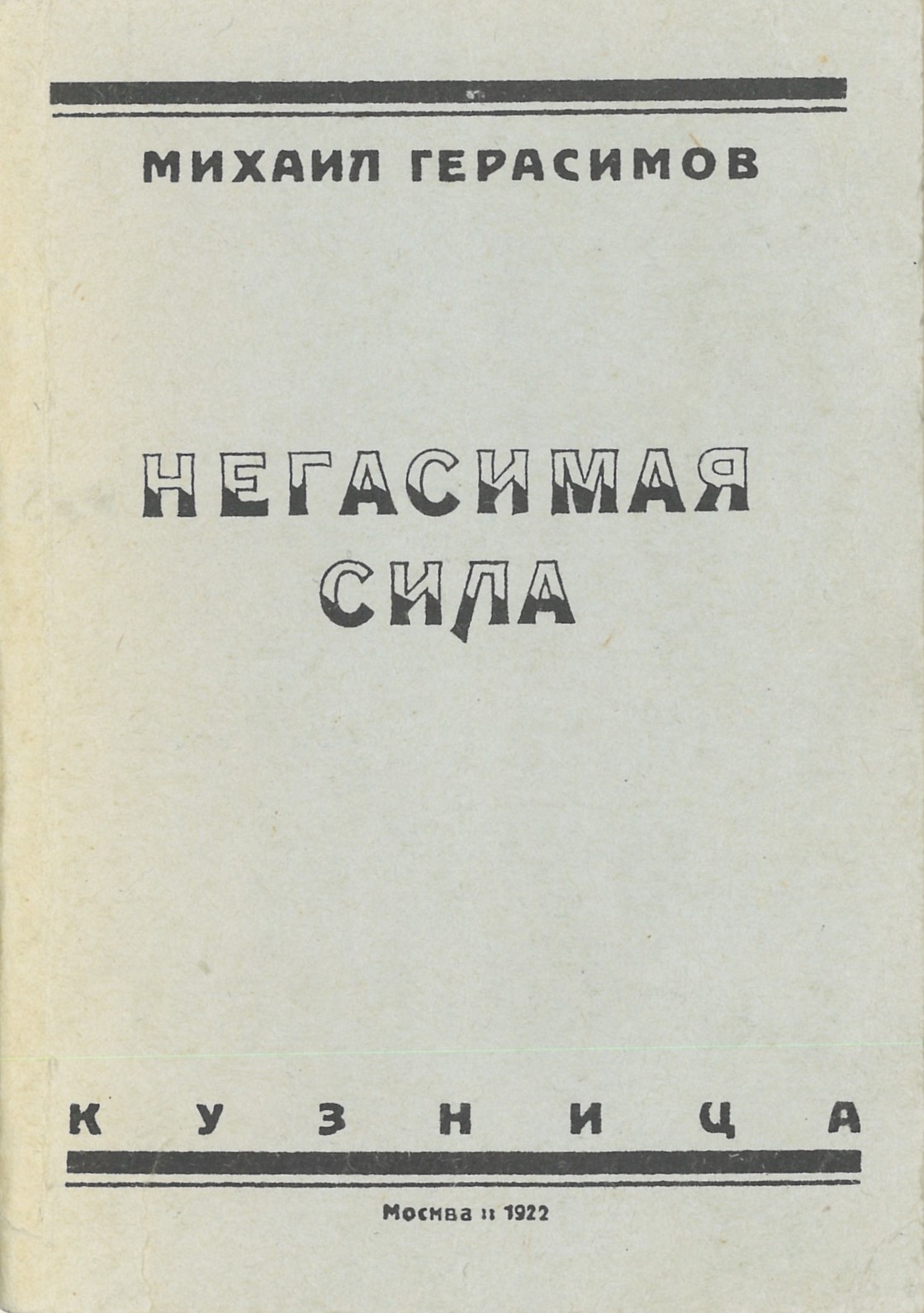

Герасимов М.П. Негасимая сила. М.: Кузница, 1922. – 111 с. [скачать PDF]. Сканирование, распознавание и примечания – коллектив НЗ.

О жизни и творчестве самарского рабочего поэта и революционера Михаила Герасимова (1889-1937) мы уже неоднократно рассказывали. Сегодня публикуем оцифрованный нами его поэтический сборник 1922 года «Негасимая сила». Это редкое издание – один из памятников той эпохи, когда рядовые рабочие и крестьяне из самых глухих провинциальных углов творили не только новое общество и государство, но и новую самобытную культуру, отражавшую их жизненный опыт, размышления и переживания.

Даже беглым взглядом в книге можно увидеть много примет своего времени: это и характерные шрифты, и непритязательное качество полиграфии, и литература на языке эсперанто в списке публикаций Герасимова на последней странице, и то, что отпечатана книга в издательстве писателей «Кузница». Творческая группа с таким названием была основана в феврале 1920 года (Герасимов был её первым председателем, среди «кузнецов» были также другие публиковавшиеся нами самарские авторы – Александр Неверов и Алексей Дорогойченко) и объединяла литераторов из народной среды, многие из которых ранее состояли в Пролеткульте. В отличие от пролеткультовцев, они подчёркивали, что в литературе важно не только «что» и «кто» пишет, но и «как», и придавали большое значение вопросам литературного мастерства.

По «Негасимой силе» наглядно виден сдвиг Герасимова от однообразных по форме и содержанию «плакатных» стихов пролеткультовского периода к поискам оригинального стиля, новых тем и образов (похожую эволюцию можно увидеть и в поэзии Дорогойченко). Герасимов по-прежнему остаётся верен индустриальной романтике (не исключающей, впрочем, любви к деревне и природе), пролетарскому космизму и мировой революции, но теперь ищет более конкретного, земного, осязаемого воплощения этих мотивов в своём творчестве. Внимание к стихотворной форме, эксперименты с рифмой, ритмом и размером – всё это придаёт поэзии Герасимова, которую критика прежде упрекала в «барабанности», характер живой и искренней прямой речи.

Возможно, сыграло свою роль в этой перемене стиля и то, что сама действительность сильно усложнилась по сравнению с годами Гражданской войны. Тогда всё было предельно ясно: здесь – наши, там – враги. Теперь же, в 1922 году, правящая коммунистическая партия проводит новую экономическую политику – НЭП, узаконив существование частного капитала, эксплуатацию наёмного труда и рост социального неравенства. Напрашивался вопрос: «За что боролись?».

Герасимов, как и многие коммунисты и, в частности, литераторы, воспринял поворот к НЭПу очень болезненно. Он был привержен духу эпохи «бури и натиска», когда казалось, что до победы коммунизма в мировом масштабе подать рукой, и мучительно пытался найти своё место в новой ситуации, когда революция, как признавал Ленин, была вынуждена отступать. Этой теме посвящён целый ряд стихотворений в сборнике, прежде всего, «Чёрная пена» и «Станок». Они проникнуты чувством глубокого разочарования в итогах революции: «кожаные галифе» (советские чиновники) переняли привычки и повадки прежних хозяев жизни и отлично спелись с «совбурами» (советской буржуазией) – а «синеблузники», рабочие активисты и поэты, в этом раскладе чувствуют себя лишними и обманутыми в своих надеждах («Чёрная пена»). От ощущения преобразователя земного шара: «Мы всё можем, мы должны сметь!» («Станок») – к сравнению самого себя с жалким огородным чучелом, которое служит предметом насмешек обывателей («Чучело»).

В то же время Герасимов неоднократно по ходу книги как будто уговаривает себя и своих читателей, что не всё ещё потеряно, несмотря на отступление революции и тяжело переживаемый им голод в родном Поволжье: «Бросьте отчаянье, бросьте!» («Таинство труда»), «С победной песней воскреснем!» («Голод»). Глубокое сознание собственной моральной правоты, убеждённость в коммунистических идеях, выстраданных на собственном жизненном опыте, остались в поэте ничуть не поколебленными.

В стихотворении «Чилига» развёртывается символический образ нарочито невзрачного с виду, «простонародного» растения, оскорбляющего эстетические вкусы изнеженных барышень, но милого сердцу фабричной девушки. В этом образе Герасимов выражает верность своему классу, своим социальным корням, о которых он помнит, даже став известным литератором, верность правде, какой бы неприглядной она ни была. А призыв «чистить бумажные души» чилижным веником, как и ненависть к расфранченным носителям галифе и советских значков, напоминает о поэзии Маяковского с его обличением новоявленной «советской элиты», обывательщины и бюрократизма.

Возмущаясь социальными контрастами нэпа, Герасимов считает себя обязанным, как рабочий поэт, сказать своё слово о происходящем, «и кто заглушит крик железный?». «Они голодают, и это тяжело отзывается на их душевном состоянии и на произведениях», – пишет о поэтах группы «Кузница» литературный критик, сподвижник Ленина Александр Воронский в том самом 1922 году, ходатайствуя о предоставлении государственной субсидии их издательству, и продолжает: «“Кузница” – наш пасынок. У партии есть большая недооценка её работы. “Кузница” наиболее близка и родственна партии… Берусь за это дело ещё и потому, что в качестве ходоков, администраторов товарищи из “Кузницы” не ахти какие дельцы».

Да, дельцом Герасимов точно не был. В следующем году он, большевик с 16 лет и участник трёх революций, выйдет из рядов партии, как и из «Кузницы», – в то время, когда наличие партийного билета уже становится весомым бонусом в конкурентной борьбе. Свои дни он окончит, как и Воронский, в 1937 году в статусе «врага народа» (хотя до этого в конце 1920-х, в соответствии со своими убеждениями, поддержит отказ от нэпа и «левый поворот» к индустриализации и коллективизации).

В свете дальнейшей судьбы Герасимова, как и многих его товарищей по Пролеткульту и «Кузнице», мрачным пророчеством выглядит финальная строка из стихотворения «Чёрная пена»: «А рабочих поэтов распяли на фонарных столбах!». Применительно к 1922 году это, конечно, всего лишь поэтический образ, хотя бы потому, что книга с такими резкими текстами и политически рискованными выводами вышла в печать.

В самом крупном произведении сборника, поэме «Сила», ощущение собственной обречённости соседствует с жизнеутверждающей верой в правильность выбранного пути: «Может быть, задохнёмся, умрём и сгниём, Как зёрна на пашне вешней, Но счастливые песни поём, Мечту качая в лучах». Эта поэма, как и многое в творчестве Герасимова, несёт на себя отпечаток биографии самого автора. Описанный им быт шахтёров он знал не понаслышке, так как работал на шахтах в Бельгии в годы эмиграции. В обстановку этого быта поэт перенёс и некоторые сюжеты из собственного детства на маленькой железнодорожной станции около Бугуруслана: так, курьерские вагоны, из которых отпрыски богачей выкидывали конфетные фантики и консервные банки, превратились в «директорские огни», где нарядные дети празднуют пасху.

Шок от осознания несправедливости мира – поворотный момент в становлении революционера («Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ», как говорил Че Гевара). И это не имеет ничего общего с личной завистью: «Так больно за всех» – вот главный мотив в описании Герасимовым того, как бытие определяет сознание. За всех, а не за себя лично. За Человека как такового, который превращён в инструмент накопления чьего-то капитала.

И не случайно процесс обретения пролетариатом коллективного классового сознания Герасимов сравнивает с прорастанием зерна. Он, нередко использовавший библейские образы в своей поэзии, наверняка имел в виду фразу из обращения Христа к ученикам: «Истинно говорю вам: если пшеничное зерно, упав в землю, умрёт, то принесёт много плода». Умереть, чтобы дать жизнь новому. Если ты «прикапканен в кротовой норе», загнан в невыносимые условия – вглядись внимательнее, говорит Герасимов, и увидишь в самом себе, в своих товарищах, в создаваемом твоим трудом капитале предпосылки своего будущего освобождения.

Эта книга, памятник исканиям и напряжённой жизни рабочего поэта и революционера, – тоже одно из зёрен, брошенных в землю, которые рано или поздно непременно дадут свои всходы. И страстный призыв Герасимова: «Живите, живите, Без тюрем и розг живите!» («Таинство труда») и спустя столетие цепляет за душу и не может оставить равнодушным.

Представляем вниманию читателей избранные стихотворения из сборника «Негасимая сила» (целиком книгу можно прочитать в PDF). При публикации исправлены ошибки и опечатки в пунктуации и орфографии.

***

ИЗ ПОЭМА «СИЛА»

Какая сила родит и движет

Это железное кипенье?

Я вижу —

Растут горные цепи и звенья

В снежной степи,

Это чёрные пирамиды угля

Тянутся выше и выше

К неслышным звёздам.

Земля дышит все порывистей и чаще;

Быстро пульсирует чёрная кровь её

По тёмным венам воловьим,

Кипуче

Брызжет искрами

К морщинистым тучам

И в холщовый фартук зимы.

Где было бело и пусто —

Чёрная пена

И запёкшиеся сгустки

Красной руды.

Гудки и сирены.

Чугунною поступью,

Опираясь на посохи труб,

Властно наступают на поля

Заводы.

То стремительно рвутся они

В напряжённом, железном движенье

Электрожильных мускулов,

И чёрная шерсть летит

В тихие заводи.

Трубы, трубы,

Армия труб в медной пыли…

И вдруг

От кургана Разина Степана

Стовёрстный виадук

Вонзился в Жигули,

Повис над взволнованными хлебами.

Гульливых горленок

Разгоняют

Железные ястреба.

Там и тут

Сверхмагистрали

Электропоездами

Глотают и глотают дали.

Пожрали плетни, межи и заборы.

Проснулась Россия,

Россия просунула в вечность глаза.

Прокованы васильковые взоры,

Упорством и волей в них светит

Алмазная сталь.

Просяную

И ржаную кожу

Твою, Россия,

Творческой электродрожью

Прожгла индустрия.

Текут, текут.

Люди текут пестрядинные

По просёлочным дорогам.

Не Китежеградного Бога

Ищут глаза голубиные.

Движется сила слитная

На подвиги иные.

Притягивают города магнитные.

И огни золотые.

Довольно па солнышке ленивом

Сонной завалинки

Елейно мурлыкала солома

Ектиньи кутейные;

Свечечки маленькие

По сёлам, скитам и нивам

Потушили железные громы.

Если спросят:

— Зачем движетесь

В заводские пасти ревущие?

— Мы идём – стальные колосья

Срезать для грядущего.

Гусли радиострунпые

Зовут и кличут нас

И вот – текём

Миллионы враз,

Как снопы златорунные

С повысохшими васильками глаз.

Может быть, в неполевой работе

Сгорим на кострах дней,

Быть может, обмолотят

На железном гумне.

Отцветёт соломенный сад,

И чугунные губы выпьют

Глаз голубое вино.

Свисти, сентябрьский листопад,

Над голубой глубиной!…

Весной так больно за всех,

Когда под нами

Пасти шахт черной слюной брызжут,

Обугливая побеги, зажатые камнями,

И на плечи, раненые кайлами,

Падает чёрный снег.

Он запушил твои ресницы,

Еще глубже запали глаза!

Под платочком голубенького ситца

Застыла чёрная слеза.

А солнце,

Солнце так радо, важно,

Но ласково щурится

Через голубые очки

На каменные ограды,

Где в потёках пота и сажи

Сгорают угольные зрачки.

Ты солнцу целовала бы ноги,

Лишь бы не видеть, как тени бредут,

И угольные пасти и берлоги

Изрыгают их и чёрную еду.

Ты расплеснулась бы

Солнечной лужицей

Перед каждым шахтёром,

Лишь бы не видеть, как мальчик,

С помутневшим взором,

В тачковой упряжке кружится.

Весна, но как злобно

Железные зубы стучат

В заводском посёлке,

Клубится дым, угарный чад,

И, как затравленные вьюгой волки,

Машины воют и рычат.

Ты рада бы испуганно посторониться

От всего невесеннего, грубого,

И где-нибудь степью

Рассыпать смех.

Но хватают железные зубы,

А невзлетевшие ресницы

Засыпает чёрный снег.

Он всегда с нами,

Искрится и горит ночами

На теле, в крови,

Даже на белье постельном

И над разбитым горшком с геранью,

Обсиженном сажей,

В лунном окне любви.

Не знали сладкого шёпота –

«Любимый», «любишь» –

И нежных касаний пальцев и губ

О грудь

И расплетённые косы.

Сжимал грубо, с топотом,

Как на работе,

Ладонями жёстче кокса.

Птицами рвались из труб

Огненные тени,

Ночью весенней,

Над постелью чёрной,

Да кололи колени

Каменноугольные зерна.

Но были и осколкам любви рады,

Так жутко любить и дышать

На незатоптанном кургане угля,

Над верстовыми провалами шахт.

А рядом,

Из девственного чрева земли,

Тьму взрезая,

Вылетали и тухли

Ламп золотые глаза.

Опрокинула ночь незримая

Чёрную бездну и высоту.

Быть может, была не та любимая,

Может быть, сгоряча

Целовал не ту.

Захлестнули антрацитовые волны

Пылью и пылом глубинным,

И вот умирающая ночь не дышит.

Лишь вышла заря встречать

Не голубиную любовь на вышке.

В чёрном океане угля

Так было

Зачатие рабочего поэта.

Было ли здесь,

Или в чреве земли, в забойной,

Где давили тонны угля и тоски.

Только в жилах смесь

Крови и угля билась буйно

В поседевшие двадцатилетние виски…

Я не нежный, не тепличный,

Не надо меня ласкать,

Родила на заводе зычном

Меня под машиною мать.

Пламень жгучий и хлёсткий

Надо мной свисал.

Я электрическую соску

Губами жадно присосал.

В стальной колыбели качался,

Баюкал бодрый гудок,

У ног загорелых плескался

Неугасающий грудок [1].

Динамо, как волк над люлькой,

Скалил огненный клык,

Металл расплавленный булькал,

Клубился вой и рык.

Заматерелая ругань

Шестерён и валов –

В них звучал мне голос друга

И материнский зов.

Только люди в синем —

Сыном звали,

Я запомнил навеки ласковый лик,

Смеясь, игрушки давали:

Цилиндры, шатун, маховик.

Играл стопудовым молотом,

На первом месяце зубы прорезал—

Было молоко матери жёлтым

От крови и железа.

Снова и снова

Нынче, как день вчерашний.

— Страшно, мама,

Мама, страшно!

От уханья и рёва

Стекла в рамах тинькали.

Жильё вздрагивало то и дело –

Было одно каменное тело

С корпусом завода.

— Не плачь, Минька,

Качай люльку с Петькой.

Глупый заинька,

Тебе уж четыре года…

Мне надо бежать

Нянчиться с тачкой.

Не плачь, чижик!

Совала краюшку чёрствого хлеба.

— Мама, не надо качать тачку,

Петька кричит в качке!

— Знаю, вижу…

Не досказывала.

Лязгнув ржавыми зубами петель,

Дверь проглатывала мать.

Кто-то лохматый смело замазывал

Углём стекла.

Темнело.

Опять и опять мокло лицо,

Рубашонка мокла.

Меж труб звонко

Вспыхивал зелёный глаз

На мохнато-дымчатой шкуре.

Другой был начерно зажмурен,

Его не видать.

Огненная змея в косматых клубах

Вылезла из труб.

Третья… пятая…

Одна другую проглатывая,

Вперегонку рвались

Слопать зелёный глаз.

Гудит, гудит,

Шипит завод,

— Уйди, уйди,

Брысь

От нас, проклятая!

Кто-то ледяной водой

Поливал спину.

Чернели кирпичные стены.

Подземный паук заткал

Каменноугольной паутиной

Углы и люльку.

— Не кричи, Петька!

Не кусай пальчики…

Скоро смена.

Завтра молочко забулькает,

Солнышко засветит,

На дворе по склянкам

Запрыгают зайчики…

На осветлённое сознанье

Легла трубы вечерней тень.

Кроваво-каменные зданья

Весенний провожали день.

Глаза ребёнка цвета стали

Остриём прорезал луч.

Носиться искры в небе стали

И тухли в дымных кудрях туч,

Спадающих на плечи

Металломускульных труб.

Железным поцелуем вечер

Коснулся детских губ.

Ласточкою чёрный пламень

Чертил узоры в кирпичах,

Антрацитовый камень

Баюкал и качал.

Первый раз

Трубы каменный хобот

Сдавил тоскою детские дни,

Первый раз

Плеснули мысли горькой злобой

В директорские огни,

И слёзы брызнули из глаз.

За их окном — ласковая сказка,

Хрустали в зеркалах,

Цвели куличи, пасха

И дети нарядные, как куличи,

Это было в день Христа.

А я грыз уголь и кирпичи

У подножья каменного креста.

Вот почему в глазах ребёнка

Не покорная печаль,

А жёстко и звонко

Вызванивает сталь…

Кто видел на весенней проталинке

Зерна прорастание,

Под пашневыми пластами,

Где дымится солнечный пар?

Что лежало и гнило,

Набухло

Творческой силой

Лопается скорлупа,

Почка, футляр

И побегов зелёные руки бесстрашно

Разрывают тьму чёрной пашни.

Шахты, колодцы, штольни,

В них кто внедрил нас?

Сила каких молний

Метнула в глубь земную

Миллионы огненных зёрен

Фонарей, сердец и глаз,

Вбрызнула в угольный ил,

Какой сеятель заборонил?

Лунный нож

И солнечная игла

Прокололи гранитную кожу.

Известковые тучи нависли

И разум в пыли,

Но пронизывают электромысли

Череп земли.

В забойной шахты,

Под каменной оболочкой

Вспыхнул фонарь —

Лопнула почка.

Мощно побеги лучей пробивают

Тьму, толщу

И чёрный перегар тления.

Электрожильный кабель

С хрустами, хрупами

Тащит железные гроба

С обугленными трупами.

В могиле глубокой я не остыну,

Раздвигаю горбом

Антрацитовые пласты,

Пробиваю киркою, лбом

И руками, чёрными от напряжения.

Какая сила движет!

Прободаю лучами сознания

Прах.

Вижу:

Миллионов рук прорастание

В глубинный мрак,

Где под каждым крепьевым ребром

В невидимых жилках

Журчанье чёрных ручейков.

Плечи сочат серебро,

Звенят потовые капели,

А мы песни поём о весне,

В подземной тесне

Звени чудесней,

Весть о весне.

Может быть, задохнёмся,

Умрем и сгниём,

Как зёрна на пашне вешней,

Но счастливые песни поём,

Мечту качая в лучах.

А вверху

Огневые колосья цветут

В голубой прорастая песок,

Волнуются нивы

Солнечной пеной —

Наших мускулов

Выжатый сок…

Нам не тесно, не тесно

В кишках тысячевёрстных штолен,

Где может также ночью чудесной

Обвевать ветерок, сочный и вольный,

Где сердце стучит слышнее

В пахучую тьму густую,

И гроздья глаз вишневеют

В чёрном кусту.

Трепетные шёпоты

И лепет девических губ,

Над перекличкой стрепетов

На тёмном лугу.

В своды перелесковые

Искрят костры,

Хороводы лепестковые

Всё ярче и чудесней.

Всем, всем

Серебряные песни

И вагонетки звонкокапельных поэм.

Если кому покажутся

Дали мглистыми,

И что он прикапканен

В кротовой норе,

Пусть вовзорится пристальней

В мелькающие созвездья фонарей.

Если в запалах динамитовых

Слышны взрывы

И кто вскрикнул под грузом,

В звенящих сапах [2] —

Это в тучах гранитовых

Взрывы июльской грозы,

А дождевой воздух запах

Спелым арбузом.

Так пахнут уголь глубинный

И крови капели

От рубцов рубинных

Чёрных тел…

Люди ладана и воска

В мантильских кружевах,

Я в лоск ненавижу вас!

Но к чему слова

И даже рык зверий?

Пламенные львы

Уже лижут ваш берег дальний,

Уютные виллы грызут и жуют.

Но к чему слова?

Видели ли вы,

Как моя голова,

Кувалдой грузной,

Бьётся о наковальню,

Обдавая соком арбузным

Чугунные ноги,

И брызжет из глаз

Жёлтыми искрами мозг?

Раз, два…

Два, раз!..

Головой железо мнут,

Отмеряя бесконечный бег минут.

И если она отвалится,

Кровь зализывают огненные кабели

На чугунном блюде,

И вновь прикручивают

Кабелей электрожилы,

Вбивают в череп шипы и тернии

Закалённые.

По лицу сочится,

Течёт.

Вечным пыткам счёт

Ведёт счётчик.

А вы шепчете: «Отче,

Отче,

Что может быть краше этого мира!»,

Так умилённо и мило

Вознося глаза

К звёздным стропилам.

Люди ирисовые!

Ваши пальцы

Пахнут кипарисами,

Даже когда щёлкаете

Чётками черепов наших,

За вечерней,

В крови закатной.

А видели ли вы в прокатной

Гигантские вальцы?

Где стальными пяльцами

Распяливают нашу кожу,

Калят добела

Или вишнёвого сока,

Дубят и прокатывают

На сафьянные туфли

Для бала.

А глаза тоски,

Пока не потухли —

Бирюза на пряжки

И на глазки.

ЧЁРНАЯ ПЕНА

Какая боль,

Какая боль!

Бульварным фонарем качается

Голова моя,

Зияя неостеклёнными ранами.

Я вижу ущербное солнце моя.

Тучами роящаяся

Белая моль туманов

Его источила,

Подлиняла позолота.

В подмосковные болота

Вытекла светлая сила

Снегом осыпаются цветы лип

К моим ногам.

Истерично всхлипывают

Шины машин,

Их прободают ломовые рога.

Бесстрастным, полярным бураном

Снежно и жутко клубятся

На Страстном бульваре

Белые дамы и проститутки.

Белые в белом

И другие твари

Расфунтили душу и тело.

Врагов жеребиное ржанье

Мне нервы измяли и режут.

Флаги облезли —

Пунцовое съели иней и ржа.

Укором звякают льдяшки шпор.

Изморозь в майской тени

Под москворецким мостом,

Там голодный

С лицом свинцовым

Дрожит опадающим лохматым кустом.

Из битых окон тянет норд-вестом.

Сумеречником выплываю в театр

Первый Р. С. Ф. С. Р. [3]

Вздрагивает занавес

Увядшим парусом.

Фонарем вздёргиваю голову

Над верхним ярусом,

Зорко впиваюсь белками света.

Жутко следить

По следам проституток!

На галерке

Встаю на дыбы лучей —

В партере тоже нагромождены

Белые глыбы

Придворно совбурских дам [4]

В переливных шелках.

А в ложах трофеи —

Увязли в сугробах

Кожаные галифе и значки [5].

Гляжу в оба,

Зрачки округлив,

Из-под ершистых бровей

Выбрызнув жгучие угли.

Кричу синеблузый и грубый,

Зубами лязгнув

И током напружив вены:

Забинтуйте карминные губы,

Они, как язвы,

Пошло сочатся прошлым!

В утёсах стульев и рёбер

Чёрной пеной вскипает душа.

Разбейте сосульки бриллиантов в ушах

Певцы труда и поэты

И ты, солнце.

Солнце из синего плёса

В медной пыли,

Где ты?

Задуши их огненными косами,

Яснозоркое,

Красной рудой опали!

Это я, синеблузник профсоюза [6],

Кричу с галёрки,

И кто заглушит крик железный?

Электричество вздрагивает и тухнет,

Ухнув,

Снежные глыбы партера

Проваливаются в чёрную бездну.

Но не тухнет

Нервов моих пожар.

Выскакиваю на бульвар,

И опять ночью мая

Разбитым фонарём

Качается голова моя.

Жутко во тьме,

Рублями звенят поцелуи.

Льнет проститутка

Блудить с моей музой,

Днем она стучит на ундервуде

В Гувузе [7].

Тьма лижет глаза

Чёрным языком,

Но я и ночью вижу.

Люди, люди,

Опять проросло

Пошлое клеймо

Выжженное прошлым

На лбах,

А рабочих поэтов распяли

На фонарных столбах!

СТАНОК

Да, невозможное возможно,

Возможно невозможное,

Говорю я, рабочий,

Бронзовокожный

От закала.

Никогда не горюя,

Кровью своей зарю я напоил

Когда она взалкала.

Нет, было проще,

Ведь это не сонеты.

Вышел на площадь,

Конечно, не Согласия

В Париже,

А ближе,

Ту, что звалась Россия;

А может, шагнул на другую планету.

Ветер синюю блузу неба полощет,

Свет брызжет,

И какая сила!

Октябрь, а глаза слепило,

Словно в мае сверкало светило.

Вижу — вдали стоит махина,

Думаю: что за зданье?

Тянет запахом винным

Свежей мякины,

Или масла машинного.

Чьих это рук созданье?

Подхожу.

Вертится, крутится,

Железный кожух

Весь озарён.

Сверкают тугие круги шестерён,

Зубья и зубчики.

Может быть, другим

Сквозь тучки кажется,

Что это звёзд играют лучи и лучики.

Опять не просто,

Как будто собираюсь писать

Сонетов венок,

Что поэты узкие из млечности вьют.

Но я ведь хочу песню спеть простую.

А тут в вечности

Вижу трансмиссии без нагрузки,

Вхолостую

Вертятся шкивами планеты

За кругом круг.

А гигант световой –

Это мой чугунный друг,

Простой токарный станок,

Правда, не обычной силы.

— Милый, милый,

Как давно я тебя забросил!

Я думал, что твою грудь

И шлифованные оси

Изгрызла ржа,

А тут всё блестит и горит.

Пожар зари

Обжёг,

И кто-то,

Роняя капли пота,

Млечный путь перебросил

Приводным ремнём

И развесил фонари Стожар.

У станины закаленной

Горят опилок хрусталины,

Целые созвездья

Передо мной,

И лежит огромный шар

Зелёный,

Обвитый паутин лианами.

Это — шар земной,

Весь исчерченный меридианами,

Весь в малахитовой плесени,

Кое-где проросла трава.

И такой тусклый,

Что зудом налились мускулы.

Вспыхнув, засучил рукава,

Запел рабочие песни,

Грубые и нежные,

Рассыпал слов колючие тернии.

Накренил

Накрененные полюса снежные,

Зажал ключом в станок,

В упор подвел суппорт,

Включил.

От неслыханной нагрузки

Северным сиянием вспыхнул мотор.

Задрожали небесные стены узкие,

И целые мировые системы.

С шипеньем брызнули

Молниевые стружки,

Запламенели кометами,

Обжигая простор

Громовыми перезвонами,

Извиваясь, заплескали

Исполинскими знамёнами.

Мы всё можем,

Мы должны сметь,

Мускулы налиты верой!

Под резцом солнечной радостью

Вспыхнуло золото и медь.

Срезал Ривьеру, Романтику;

Из Великого в Атлантику

Пробороздил второй Панамский капал;

Везувий дрогнул, упал.

Друг за дружкой

Стружкой стекали поля Шампанские

Гроздья винограда

Вспененно капали,

Под резцом сочилось

Из лоз и вен вино,

Как из гигантского точила.

Просто — ещё усилие,

И мы отшлифуем тебя, земля,

Вырвем везувийные гнойники,

Прыщи старого и наросты.

По невиданному плану

Я срезал целые горы,

Белые Монбланы

Стекали от упорного суппорта.

Но дрогнули нервы

В тысяча девятьсот двадцать первом [8],

Хрустнул резец,

Осколком по пузу

Саданул кожу,

Окровавя неба синюю блузу.

И вот над опилковой позолотой

Капли пота и крови звёздно горят,

Рана сочится и течет плачами,

А многим кажется, что это

Просто летом

Над галифейными дачами

Вечереет зари.

ЧУЧЕЛО

Косое в плечах,

Трепыхалось лохматое чучело на бахчах,

Птицей былинного поверья

Волоча по земле всклокоченные перья.

В ненастье и вёдро,

Походкой нетвёрдой,

На одной ноге,

Прикованное,

Устало шагало вдаль.

В тучах ухало,

Ухало на земле,

Вспугнутое, на пугало

Садилось воронье.

Грозовые тучи

Мучили чучело.

Под зловещими зарницами,

Нагруженное черными птицами дум,

Испуганное чучело

Вкось рвалось.

В бурю, когда тучи

Грозой пучило

И покалывало огненное жало,

Чучело было не страшно,

А жалко над пашней.

Привыкли твари.

В бурю пугало также дрожало

Осенним листом,

На горизонте зарев

Маяча чёрным крестом.

Трепыхался оратор на трибуне,

Над плешинами арбузных голов,

Они стабунились

И глотали лохмотья слов.

Слушали, но души дремали.

Баржей покачивалось

В дымных волнах зало,

Нагруженное тушами,

Те, кому голодом

Животы не вспучило,

Смеялись: — Смотрите, смотрите,

Какое глупое чучело!

В бурю лохмотья метались

Над далью,

Как прикованные птицы.

Поскрипывали деревянные ключицы.

Гром и стук,

Тысячи рук

Молитвенно к небу воздеты,

Чёрною пеною вскипают лохмотья,

Как душа поэта.

Никло чучело ниц

В безысходном горе —

Кто-то выколол

Соломенные глаза,

А внизу бушевало

Чернозёмное море,

И вверху громыхали

Телами туч

Нагруженные воза.

Но были и светлые дни.

Дни птичьего пенья,

Когда солнце горит н не стынет.

Арбузы и дыни

Зажигали огни,

Огни своего цветенья.

Июньские ночи

Не знают ненастья,

Чужда ям немочь и вьюга,

Во всё безгрозное небо

Зори розовые руки

Протягивают друг к другу.

Дыни горят

Каплями застывших слёз,

Золотых слёз счастья –

Их накапала утренняя заря.

Плети ползут по земле,

Они плывут

По лиловым волнам борозд.

Гребут веслами лапчатых листьев

Через камни

В палевую даль.

С деревьев свисают

Чёрные гроздья дроздов,

Зовет их завязь —

Зелёные бомбочки

С разорвавшимся цветом

Застывшего пламени.

Стремглавный вихрь

Из далей,

Клыки оскалив,

Рвал смело

Истощённое голодом

Лохматое тело.

Сочились соломенные раны,

Сукровицей зари

Истекая в белые дали.

Зимние бураны

Снежною солью поят.

Дни и ночи

На забытых бахчах

Чёрным волчонком

Стонет и бьется

Лохматая душа моя.

Мне странно видеть странников,

Что выстроились в ряд,

Подсолнухов-избранников,

Их нимбы и наряд,

Их пламень златолиственный

Над золотом голов.

Пред литургией истины

Без музыки и слов.

Торжественность не мучила,

В сердцах огонь торит,

И в черной ризе чучело

Пред алтарём зари.

Неслышно плачут стаи,

Ни возгласов, ни пений —

Лишь из кадильниц вылетают

Пламенные птицы цветений.

Косое в плечах,

Трепыхалось лохматое чучело на бахчах,

Над далью полей

И в саду души моей.

Птицей былинного поверья.

Волоча по мозгам

Всклокоченные перья,

В ненастье и вёдро

Походкой нетвердой

На одной ноге,

Прикованное,

Под ритм и перебои пульса

Устало шагало вдаль.

ЧИЛИГА

За многодумной ригой [9]

Шурша осторожно,

Качалась колючей чилигой

Душа,

Купаясь в дорожной и тинной пыли,

Такая твёрдая,

Такая необласканная и дикая,

Что даже скотина колола морды.

Раз прохожие барышни

С кокетливыми глазками

И розами, дрожащими на щеках,

Шли мимо дорогой и рожью,

Чиликали

И смехом щелкали:

— Смотрите, чилига,

Немного похожа она

На мимозу,

Как полыхает цветенья

Маленький огонь!

Одна, срывая куст,

Занозила безмозольную ладонь.

Ушли с хрустом,

Неприлично ругая

Чилижный куст

И укус.

На заре пришла другая,

Фабричная,

Пела зычные песни.

— Чилига, ну что такая скучная,

Такая неприветливая и постная,

Только цветики пылкие,

Не с тех ли пор

Тебе мир постыл,

Когда тобою на конюшнях

Девушек секли крепостных

И кровь ржавыми жилками

По коре застыла.

Ну ладно, будешь мне другом.

Шла босая росистым лугом,

Слушая благовест птичьего пенья,

И пальцами,

Закалёнными о железо,

Срезая веник.

Он стал нутром,

Другом фабричной.

Каждое утро,

Когда даже зычные гудки труда

Ещё по воздуху алому не хлопали,

Ласково сжимала его,

И он скоро гнал по полю пола

Маленькие стада

Сора и бумажек.

А заутренний гудок ближний

Всем кричал в уши:

Имейте веник чилижный —

Чистить бумажные души!

МИМОЗА

В её пыльце сверкает радость,

Лучи в ресницах густых, –

Люблю над каменной оградой

Мимозовые кусты.

Люблю ее не за лепеты,

Нежную, нерезкую –

Так близка мне и трепетна

Листвы стальная нарезка.

Железо тоже нежно:

От ласки пальцев

На шлифованном до снежности

Румянцем проступает ржавость.

Мимоза, возлюбленная

Юности робкой,

Как сладко — счастье плеснуть!

Золотые косы

Из форсунковой топки

На голую мою грудь.

Первый раз, когда заводские грозы

Избили меня черными бивнями,

В искровом ливне,

Захлебываясь железным пением,

Я сказал: — Пылающий горн —

Это куст мимозы

В цветении.

Мимозовый куст –

Костёр золотого пламени,

Солнечный сгусток

На южном камне,

В Париже,

Бронзовом от загара,

Когда зной на бульварах тени лижет –

Продают мимозу

Тачками и возами.

Рабочие в мансарды несут

Огненные охапки за два су.

От дыхания

Лепестков пряных

Сладостное опьянение и отдых.

А здесь в северном пламени,

Когда земля гудит,

И от тысяч ног топот и хруст,

Вспыхивает в каждой груди

Мимозы солнечный куст.

А у нас в Провансе

Цветёт миндаль

Под зонтичными соснами,

Синий Мистраль

Целует вздрагивающие косы пиний.

У нас каждую весну

Поток мимозы солнцепенной

Пламенной волною всплеснут

На фабричную стену.

А вверху, где звёздные лозы

Цветений вечных,

Может быть, солнце — куст мимозы

В полях голубых и млечных.

ГОЛОД

Солнце в лишаях и сыпи

Льет огненный гной на полосы,

Последнюю слезинку выпило

Из золотого кубка — колоса.

От нив беззёрных и спалённых

Пустою шелухой бренча,

С саблями оголёнными

Неистовствует саранча,

Копытцами подкованными

Вытаптывают по полям

Колосков тельца бескровные,

Рассечённые пополам.

Над полем чистым

В глазах мужичьих не миражут

Ризы с золотыми крестцами,

Лишь рыжие суслики

С разбойным свистом

Колосковые горла режут

Ножевыми резцами.

Хлеба, хлеба!

Это небо воет,

Или под окнами крик ребят?

Стебельная шея покачивает головою,

А зубы солому теребят.

Обезумевшие хаты пучат зенки

Зрачками стекол вытекших в мрак,

А дети ползают

От стенки к стенке,

Пока ветер не свалит под овраг.

Там высасывают истощённую кожу

Роящиеся слепни,

А они

Даже неживыми зубами гложут

Камни и пни.

Хлеба, хлеба!

Над селами скрипуче пели

Скворешенные головы на пиках,

Дико высовывая языки

Пакли и кудели.

Поезда людские гроздья

Нижут и нижут,

Гробами вагонов заграждая уста,

А колеса месят кровавую жижу

Упавших на рельсовую сталь.

Фургоны, телеги, рыдваны

Катафалками маячут по полосам,

А ветер, рыдая крепом рваным,

Тушит траурные голоса.

Отчаяньем скорбь не мерьте,

Под эти стоны бежать и жить!

Это — караваны смерти

Измеряющие борозды и межи..

Какими морями великими слез

Мне скорбь вырыдать,

И руками каких ураганов

Горе вырвать.

У этих растерзанных

Мучительными криками

Хлеба, хлеба!

Зло высасывая кровь

У детей и злаков, как Ироды,

Позади тучи

тучными пауками

По синим тенётам неба.

Засуха, сколько слизала жизней

Больших и малых

И, как лимоны, выжимала

Сады голов,

Но ни одной капельки жизни

Не брызнет

На всходы, побеги садов,

В миллионы жаждущих ртов

И на рёбра раскрытых стропил домов.

Солнце гигантской коброй

Тысячежальное жалит каждый день,

Россия, прободённые ребра

Твоих деревень.

А ты плачешь горьким молочаем

Над обугленным ликом сел

И полей,

Тела бадей матерински качаешь

На виселицах колодезных журавлей.

Страдая,

Тощие стада

Стропила рёбер носят

Под облезлыми крышами кожи,

Пока вихрь не скосит

И песочные зубы не изгложут.

Изорванными косяками птицы

Прощальными криками плещут,

Отлетая все порывистей и резче

Как обрывки траурной плащаницы

Над гробом Поволжья трепещут

Все дальше и незаметней.

Какая боль сквозит

В отлёте летнем!

Где раньше снопы золотели,

Теперь на нивах безумных

За трупом труп тлел

И вместо хлеба

На мертвых гумнах

Скирды человеческих тел.

Лишь вихри

Мечутся лихо всюду,

Вздымая шлейфы пыли

По полям и селам,

Со свистом веселым,

Это — танцующий голод —

Иуда,

Жутко целует

Обгорелое тело

Земли голой

И язвы пустоцветов.

Но я верю — новым летом,

Рядами тесными,

В голод вонзая зубы железные,

С победной песней

Воскреснем!

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Грудок – пастушеский рожок изогнутой формы.

[2] Сапа – ров, траншея.

[3] «Театр РСФСР 1-й» — название театра под руководством Всеволода Мейерхольда.

[4] «Совбурских» — прилагательное от «совбуры», советские буржуи.

[5] Кожаные галифе – брюки (от фамилии французского генерала, который ввёл их как обязательную форму для кавалеристов), вошедшие в моду среди советских руководящих работников во время Гражданской войны. Значки – имеются в виду нагрудные значки депутатов ВЦИК, «советского парламента».

[6] Синяя блуза – в пролетарской поэзии символ рабочего класса. Также синеблузниками называли себя представители самодеятельных рабочих эстрадно-театральных коллективов, которые делали постановки на актуальные общественные темы, как правило, остросатирического характера.

[7] ГУВУЗ – Главное управление военно-учебных заведений.

[8] 1921 год – переход к нэпу.

[9] Рига – сарай для сушки снопов и молотьбы.