Странно как-то сейчас воспринимается сегодняшний праздник. Впрочем, как и все другие даты родом из советского прошлого – 23 февраля, 8 марта, 9 мая, 7 ноября… Но из всех них 12 апреля – день особенный, самый планетарный по своему масштабу. Сколько людей разных поколений и стран мечтали, думали, трудились, страдали во имя этого дня – и неужели всё это для того, чтобы в космос летали VIP-туристы, а орбитальные спутники помогали враждующим народам более эффективно убивать друг друга? Какой уж тут космос, если человечество не то что со своими земными проблемами разобраться не может, но и, неровен час, того и гляди уничтожит само себя?

В этот день особенно заметно, насколько общественный и нравственный уровень развития земной цивилизации отстаёт от уровня её технического развития (на языке двух бородатых философов позапрошлого века это называлось «противоречием между производственными отношениями и производительными силами»). Учёный-футуролог Акоп Назаретян предполагал, что примерно к середине XXI века этот разрыв достигнет такой степени, что дальше – либо переход человечества к принципиально новой форме устройства общества, либо катастрофа. Правоту этого прогноза вскоре предстоит оценить ныне живущему поколению.

Сегодня мы публикуем два текста советского литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса, посвящённые Юрию Гагарину, – в стихах и в прозе. Из нынешнего времени всё это выглядит осколком невероятно далёкой оптимистической эпохи 1960-х годов. Отсюда современная популярность мемов с Гагариным: «Прости нас, Юра», «Ну как вы там, потомки?» и т.д. Но для нас этот день – не про тоску по прошлому, а про жажду будущего. 12 апреля 1961 года – та цивилизационная точка отсчёта, с которой полезно сравнивать настоящее, но не ради самобичевания и пустой ностальгии, а ради мотивации к действию. Любому действию, которое сделает пессимистический сценарий будущего хоть чуточку менее вероятным.

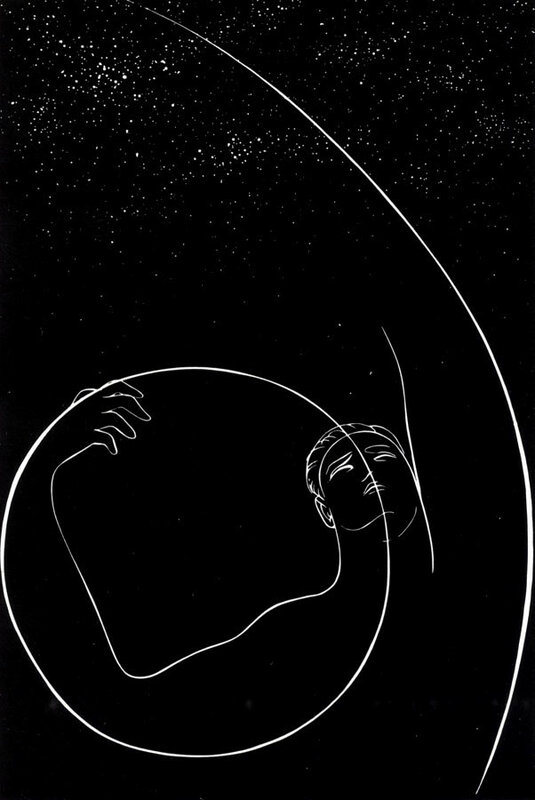

Стасис Красаускас. Иллюстрация к сборнику Межелайтиса «Человек» (1961).

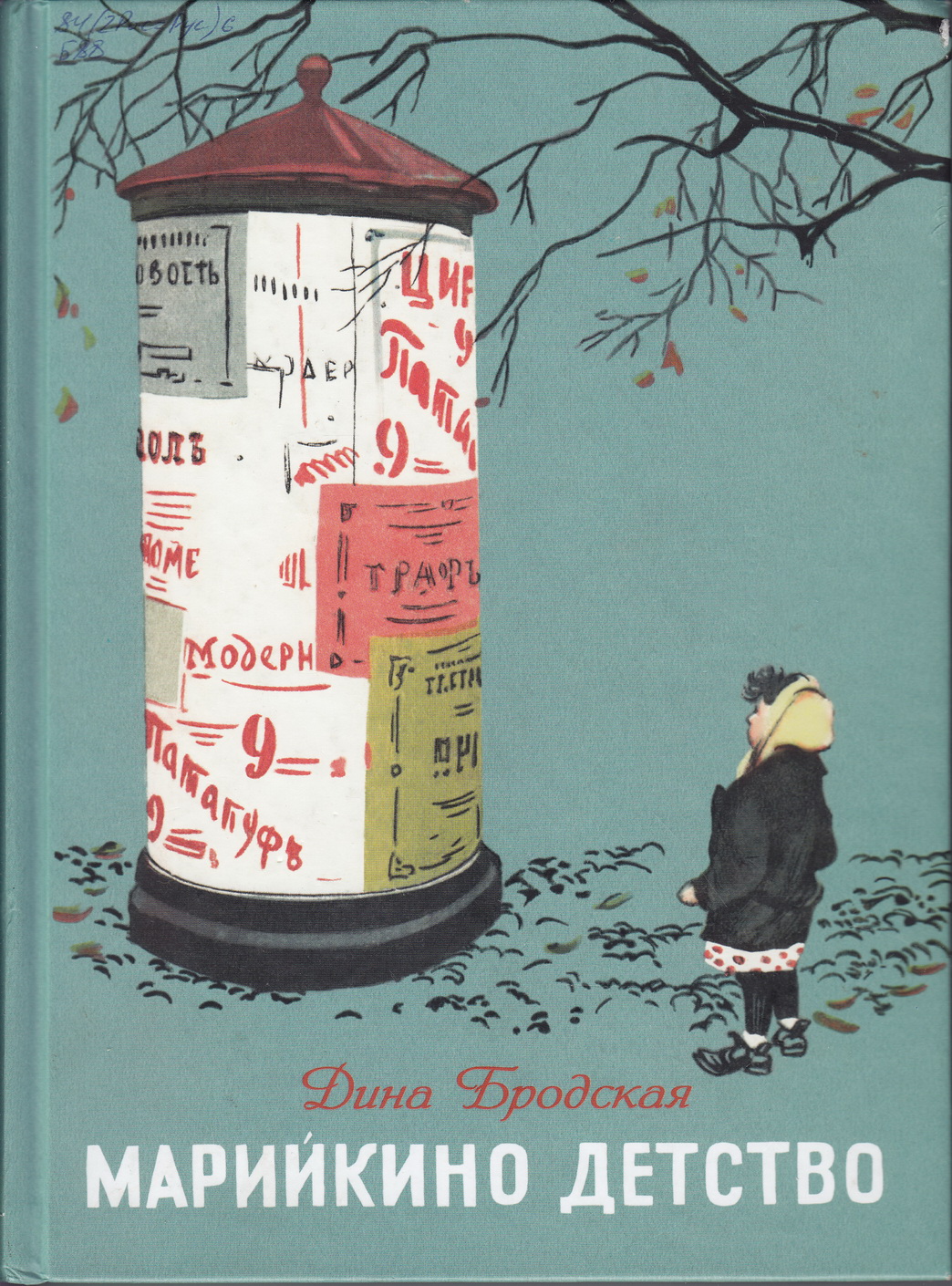

Повесть Дины Леонтьевны Бродской «Марийкино детство» была впервые издана 85 лет назад, а читают её до сих пор (последнее переиздание вышло в этом году). Как можно предположить по содержанию книги, её главная героиня Мария Внукова появилась на свет в Российской империи, в губернском городе Екатеринославе, который сейчас находится на Украине и называется Днепр. Там же в 1909 году родилась и сама Дина Бродская, так что очень многое в повести наверняка взято из её собственной жизни.

Повесть Дины Леонтьевны Бродской «Марийкино детство» была впервые издана 85 лет назад, а читают её до сих пор (последнее переиздание вышло в этом году). Как можно предположить по содержанию книги, её главная героиня Мария Внукова появилась на свет в Российской империи, в губернском городе Екатеринославе, который сейчас находится на Украине и называется Днепр. Там же в 1909 году родилась и сама Дина Бродская, так что очень многое в повести наверняка взято из её собственной жизни.