Анна Лацис. Красная гвоздика. Воспоминания. Рига, 1984. 183 с. [скачать PDF].

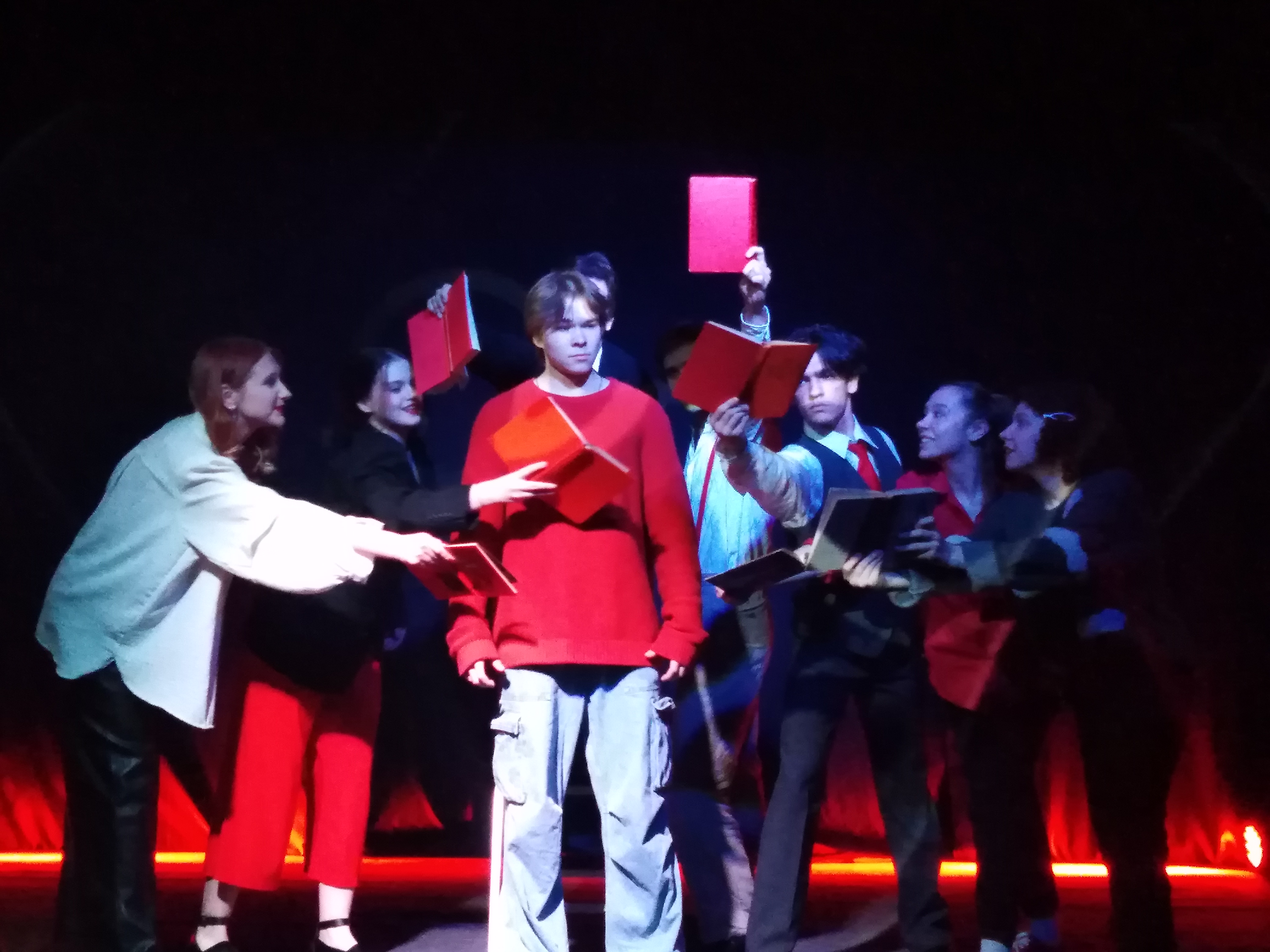

Анна (Ася) Эрнестовна Лацис (1891-1979) – представительница интернационального революционного искусства ХХ века. Актриса и режиссёр, работавшая в Советской России, Латвии и Германии, она была, в том числе, одним из первых теоретиков и практиков детского театра – то есть не театра для детей, где на сцене выступают взрослые актёры, а именно такого, в котором актёрами являются сами дети. Это было в русле революционной эпохи, когда идея самодеятельности захватила, в том числе, и самых маленьких, а искусство перестало быть уделом привилегированного меньшинства и шагнуло в самую гущу народа.

В мемуарах Лацис отражены ключевые моменты её собственного детства и отрочества, повлиявшие на становление личности: горечь от ощущения социального неравенства (дочь рабочего, она училась в гимназии, среди детей из богатых семей); страстный интерес к искусству, литературе, путешествиям, к «большому миру»; протест против буржуазной благопристойности, вплоть до вырезания дырок на собственных чулках. Слишком многие люди, повзрослев, забывают, каково это – быть ребёнком. Ася Лацис была не из их числа. Она хорошо понимала и чувствовала детей. «Дети любят играть, для них это целая жизнь», – так она сформулировала секрет своего успеха, когда в качестве репетитора смогла приобщить к учёбе двух раздолбаев. И этот же приём она применяла впоследствии, став режиссёром, в Орле, когда не побоялась «пойти против всех законов педагогики» и позволила сквернословящим беспризорникам изображать разбойников в спектакле, потому что это получалось у них очень уж натурально. Беспризорники, которых до этого никак не удавалось заинтересовать театром, после этого случая стали полноправными членами коллектива. Дать детям как можно больше самостоятельности, возможностей для импровизации – таков был главный принцип Лацис, который она применяла везде и всегда.