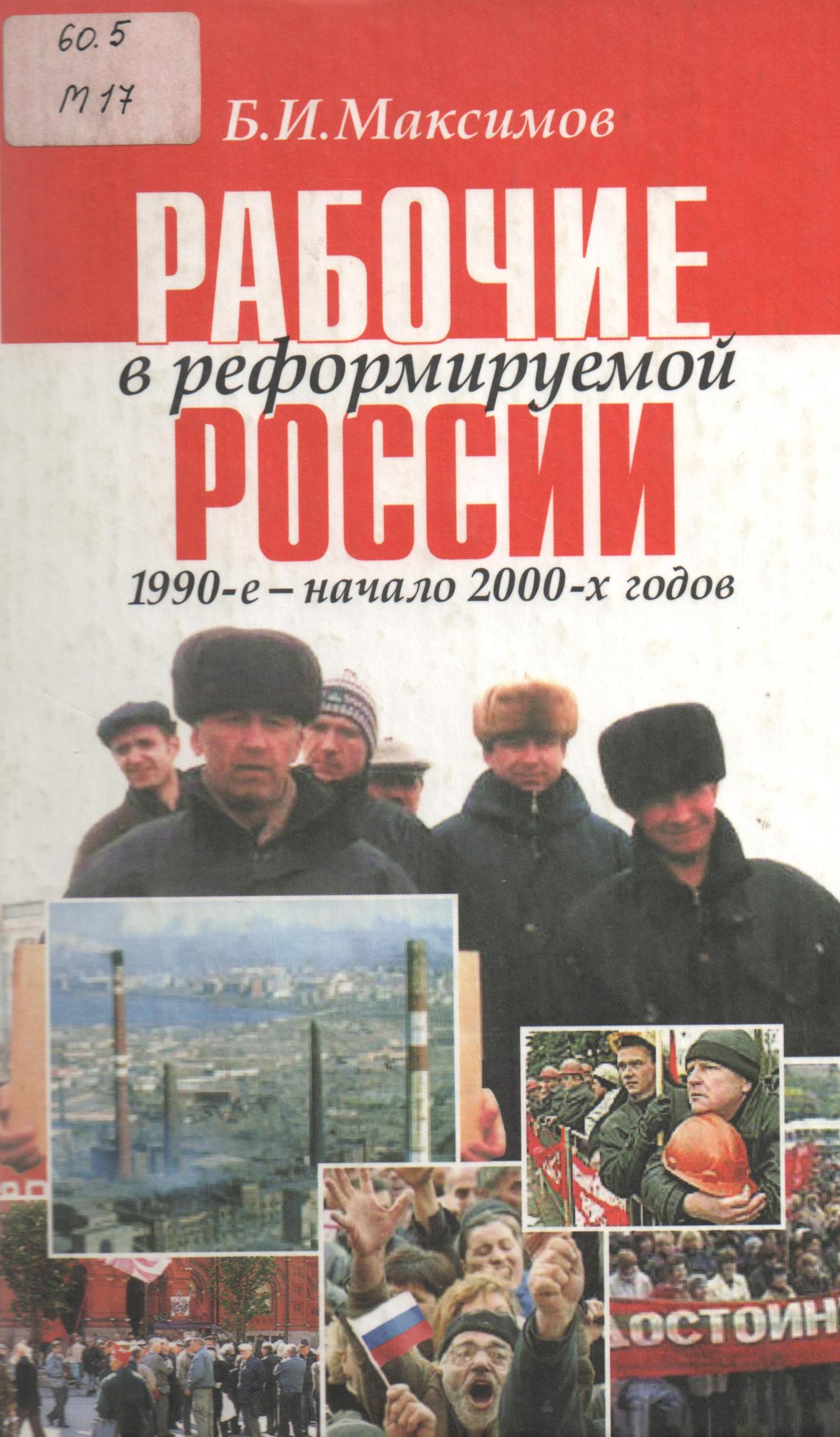

Максимов Б.И. Рабочие в реформируемой России. 1990-е — начало 2000-х годов. СПб.: Наука, 2004. – 277 с. [скачать PDF]

Современный рабочий класс в России для многих (в том числе нередко для левых, которые говорят от его имени) нечто вроде такой неведомой земли, terra incognita. То ли его и нет вовсе, то ли есть, но какой-то «не такой», «неправильный», не обладающий должным классовым сознанием. Между тем, вместо того, чтобы сетовать на реальность, гораздо продуктивнее, для начала, изучать её такой, какая она есть, а затем, исходя из полученных знаний, думать о том, как её изменить.

Современный рабочий класс в России для многих (в том числе нередко для левых, которые говорят от его имени) нечто вроде такой неведомой земли, terra incognita. То ли его и нет вовсе, то ли есть, но какой-то «не такой», «неправильный», не обладающий должным классовым сознанием. Между тем, вместо того, чтобы сетовать на реальность, гораздо продуктивнее, для начала, изучать её такой, какая она есть, а затем, исходя из полученных знаний, думать о том, как её изменить.

Книга Бориса Ивановича Максимова в этом отношении просто обязательна к прочтению всем, кто хочет понять современное российское общество, и в особенности людям левых взглядов. Несмотря на то, что она издана почти пятнадцать лет назад и посвящена в основном периоду 1990-х годов, её нисколько нельзя назвать устаревшей. Во-первых, потому, что именно тогда, в девяностые, были заложены основы социально-экономического порядка, который господствует в России по сей день. А во-вторых, то, что мы наблюдаем сегодня – новый виток экономического кризиса и антисоциальных реформ, вдохновлённых идеологией гайдарочубайсовщины, – как бы вновь возвращает нас в те самые девяностые, и современные социологи, анализируя настроения в обществе, отмечают их похожесть на «преддефолтное состояние 1998 года».