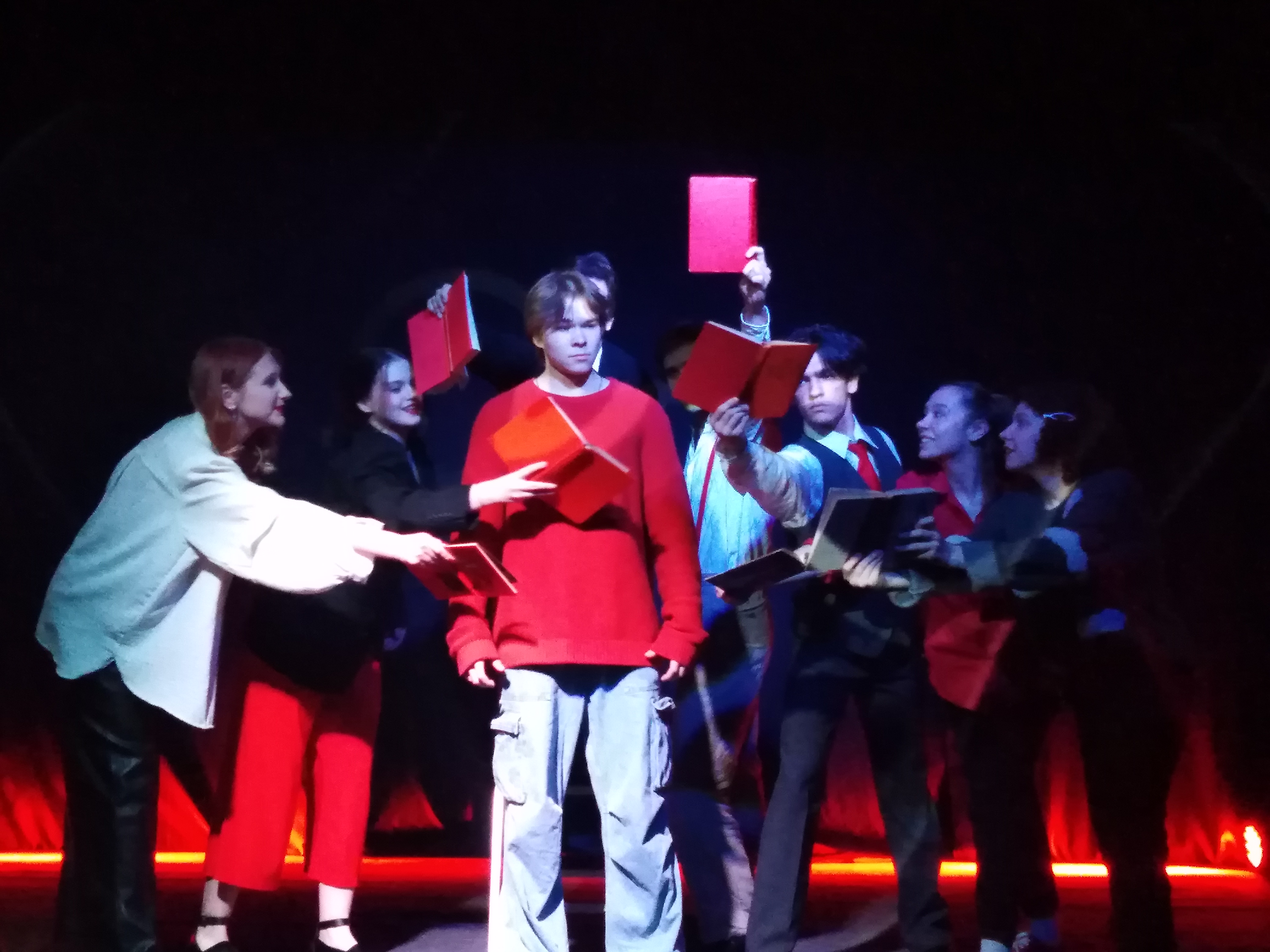

Публикуем фрагменты из статьи турецкого поэта и революционера Назыма Хикмета, написанной и опубликованной в 1964 году. Этот текст, прежде всего, – памятник своего времени, отражение спора Хикмета с тем официальным пониманием «социалистического реализма», которое сложилось в СССР. Соцреализм, хотя именовался творческим методом, по факту понимался как определённый стиль в искусстве: чтобы всё было нравоучительно и пафосно, как в классицизме XVIII века, только с иной, идеологически верной, фразеологией, и при этом внешне правдоподобно, как фотография (а всё, что не укладывалось в этот шаблон, осуждалось как формализм или иная ересь). Когда Хикмет в 1951 году поселился в Москве и столкнулся с этим стилем на сценах московских театров, он пришёл в ужас и заявил, что это «мелкобуржуазное, безвкусное искусство» с налётом подхалимства, которое по какому-то недоразумению именует себя реализмом, да ещё и социалистическим. Настоящий социалистический реализм для него – это именно метод, способ, с помощью которого художник-коммунист воспринимает жизнь вокруг себя, руководствуясь своим мировоззрением; но то, как именно, в каких формах он отражает её в своём творчестве, зависит от него самого. И чем разнообразнее эти формы, чем точнее они выражают содержание, тем лучше.

Называя себя поэтом, служащим своему народу и своей партии, Хикмет подчёркивает, что он сам является частью и народа, и партии, его служение им – не прислужничество какой-то внешней по отношению к нему силе, а выражение его собственных взглядов, чувств, гражданской позиции. А своей задачей как поэта он ставит не только распространять идеи партии в народе, но и «открыть перед партией душу народа». Это было невероятно далеко от окриков Хрущёва: «По команде, в ногу, с партией, с народом!» на его встрече с литераторами в 1963 году, от представлений о том, что деятели искусства обязаны служить партии как послушные исполнители воли её руководства, что их задача – «промывать людям мозги» (тоже дословная цитата из речей Хрущёва). Назым Хикмет, который за верность своим убеждениям заплатил долгими годами тюрьмы у себя на родине, в Турции, вполне доказал искренность своих взглядов на роль художника-коммуниста и своей жизнью, и своим творчеством, в том числе написанными уже в СССР пьесами, в которых не боялся ставить острые вопросы и проблемы.

В то же время многие мысли, которые Хикмет высказывает в этом тексте, ценны и сегодня и перекликаются с нашими собственными мыслями:

- о взаимоотношениях человека, творящего социальное искусство, со своей аудиторией;

- о необходимости постоянного творческого поиска;

- о том, что не только можно, но и нужно искать разные формы, подходящие для передачи разного содержания, не абсолютизировать какой-то один жанр, стиль, приём и не зацикливаться на нём;

- о том, что социальное искусство, чтобы быть по-настоящему живым и полнокровным, должно отражать всю полноту личности творца, а не только его отношение к политике;

- о важности внимания к наследию разных национальных культур и разных регионов планеты.

Такие мысли выделены нами в тексте курсивом.

Источник текста: Хикмет Н. О социалистическом реализме и турецкой литературе // Хикмет Н. Избранное. В 2 т. Т.2. М., 1987. С.323-326.

Читать далее →