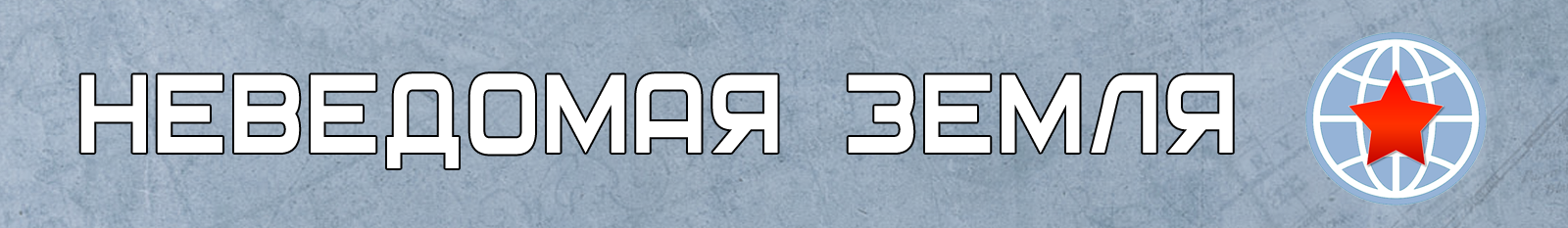

Дорогойченко А.Я. Иная деревня. Стихи и поэмы 1916-1923 годов. Самара: Самарский губиздат, 1923. — 82 с. [скачать PDF]. Сканирование: Самарская областная универсальная научная библиотека; брошюровка в PDF, распознавание избранных стихотворений сборника и примечания к ним — коллектив НЗ.

Мы уже писали об одном из ярких политических и литературных деятелей Самарского края периода Революции и Гражданской войны – Алексее Дорогойченко, в частности, публиковали его главное произведение – роман «Большая Каменка». В историю советской литературы он вошёл, в первую очередь, как прозаик, но его поэтическое наследие тоже представляет интерес.

После того, как Дорогойченко в начале 1919 года покинул партию эсеров-максималистов и перешёл к большевикам, его агитационные стихи часто публиковались в Самаре – и на страницах местных газет и журналов (сам Дорогойченко редактировал журнал «Красная Армия»), и отдельными сборниками. Эти стихи страдали теми же недостатками, что и вся поэзия Пролеткульта того периода: обилием «революционных» штампов и слов-символов, «плакатностью», однообразием формы и содержания. Однако Дорогойченко всегда отличался способностью критически относиться к собственному творчеству (в том числе из-за этого большинство его произведений так и остались неопубликованными). В 1923 году в Самаре вышел сборник его стихов «Иная деревня» – доказательство того, что автор вышел на новый уровень в своём творчестве.

Читать далее